Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 11 août 2023, un aéronef Diamond Aircraft Industries Inc. DA20-C1 (immatriculation C-FRZG, numéro de série C0746) exploité par Cooking Lake Aviation Academy Inc. effectuait un vol à partir de l’aérodrome de Cooking Lake (Alberta). Il s’agissait d’un vol d’entraînement visant l’obtention d’une licence de pilote privé; un instructeur de vol et un élève-pilote se trouvaient à bord.

Alors qu’il se trouvait dans la zone d’entraînement locale, l’aéronef est entré en collision avec la surface du lac Beaverhill, à 20 milles marins à l’est de l’aérodrome de Cooking Lake, à 18 h 06 min 43 s, heure avancée des Rocheuses (HAR). L’aéronef s’est immobilisé dans des eaux peu profondes. Il n’y a eu aucun incendie après l’impact.

Cooking Lake Aviation Academy Inc. a activé son plan d’intervention d’urgence à 20 h HAR en réaction au vol en retard, et le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Trenton (Ontario) a lancé les activités de recherche à 21 h HAR. L’aéronef a été retrouvé peu après minuit HAR le 12 août 2023.

Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux de l’accident, l’instructeur de vol était mort et l’élève-pilote était grièvement blessé. L’élève-pilote a été transporté vers un hôpital d’Edmonton et est mort 2 jours plus tard des suites de ses blessures.

1.0 Renseignements de base

1.1 Déroulement du vol

Le 11 août 2023 à 17 h 32Les heures sont exprimées en heure avancée des Rocheuses (temps universel coordonné moins 6 heures)., un aéronef Diamond Aircraft Industries Inc. (Diamond) DA20‑C1 exploité par Cooking Lake Aviation Academy Inc. (CLAA) a décollé de l’aérodrome de Cooking Lake (CEZ3) (Alberta) pour effectuer un vol d’entraînement avec à son bord un instructeur de vol, assis à droite, et un élève-pilote, assis à gauche.

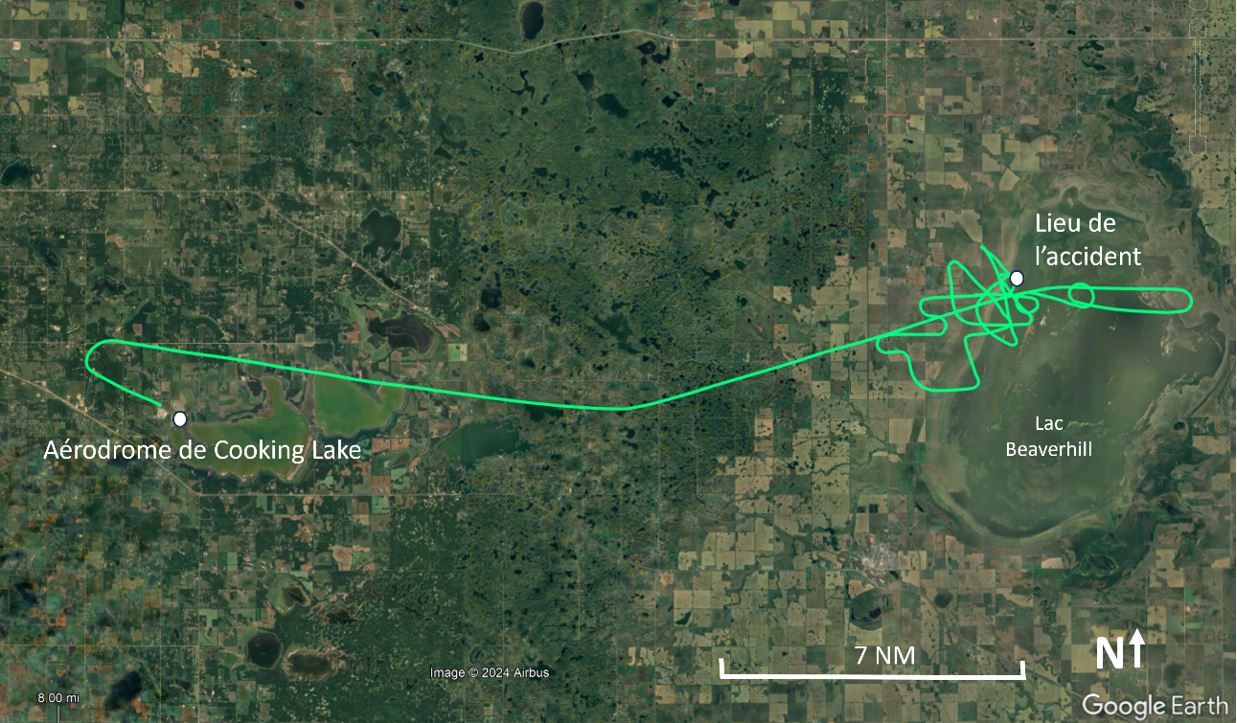

Le but de l’entraînement de ce jour-là était de revoir le vol lent et les décrochages avec l’élève-pilote, puis de l’initier aux vrilles et aux piqués en spirale. Les renseignements sur la trajectoire de vol (figure 1) transmis par le système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS‑B) de l’aéronef, qui ont été récupérés plus tard auprès de NAV CANADA pendant l’enquête, correspondaient à un entraînement aux piqués en spirale et aux vrilles.

À 17 h 44, l’aéronef est arrivé dans la zone d’entraînement à une altitude de 5500 pieds ASL.

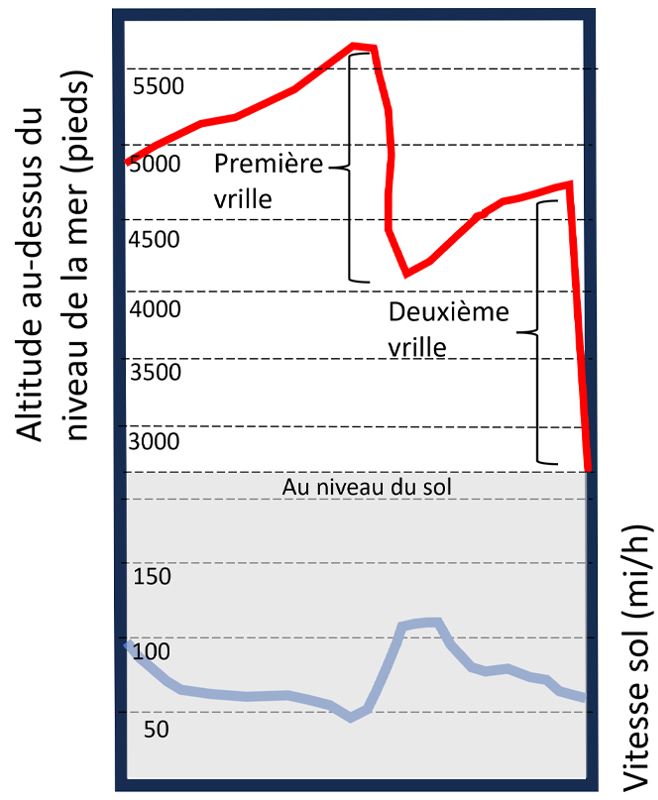

Pendant les 21 minutes qui ont suivi, l’aéronef a effectué des exercices à haute altitude. À 18 h 05 min 22 s, alors que l’aéronef se trouvait à 5725 pieds ASL, il a amorcé la 1re des 2 manœuvres de vrille. L’aéronef est sorti de la 1re vrille à 18 h 05 min 37 s, à une altitude de 4150 pieds ASL, avec une perte de 1575 pieds. Au cours des 36 secondes qui ont suivi, l’aéronef est monté jusqu’à une altitude de 4725 pieds ASL en suivant une trajectoire de 132° magnétiques.

À 18 h 06 min 13 s, l’aéronef a amorcé la 2e vrille à 4725 pieds ASL, soit 2531 pieds au-dessus du sol (AGL) (figure 2). L’aéronef a continué à vriller jusqu’à sa collision avec la surface du lac Beaverhill à 18 h 06 min 43 s. Il n’y a eu aucun incendie après l’impact.

À 20 h, l’aéronef a été porté disparu par le personnel de régulation de CLAA. Le plan d’intervention d’urgence (PIU) de CLAA a été activé et CLAA a alors lancé ses propres recherches en envoyant un aéronef dans la zone d’entraînement. À environ 21 h, le Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC) à Trenton (Ontario) a été avisé que l’aéronef avait disparu et a entrepris des opérations de recherche.

Les premiers intervenants locaux ont effectué une recherche visuelle générale. Cependant, en l’absence de signal ELT, le JRCC n’a pas été en mesure de leur fournir une position précise, et l’équipe de recherche a dû supposer que l’aéronef se trouvait à proximité de la zone d’entraînement du lac Beaverhill, qui s’étend sur environ 140 milles carrés.

Le soleil s’est couché à 20 h 11Gouvernement du Canada, Conseil national de recherches du Canada, « Calculatrice des levers et des couchers du Soleil » à l’adresse https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/produits-services/logiciels-applications/calculatrice-soleil/ (dernière consultation le 13 janvier 2025).; cependant, les recherches se sont poursuivies pendant 4 heures après la tombée de la nuit.

L’aéronef a été retrouvé peu après minuit le 12 août 2023. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, l’instructeur de vol était mort. L’élève-pilote, grièvement blessé, a été transporté par ambulance aérienne vers un hôpital d’Edmonton, où il est mort 2 jours plus tard des suites de ses blessures.

1.2 Personnes blessées

Un instructeur de vol et un élève-pilote étaient à bord. Le tableau 1 donne un aperçu de la gravité des blessures.

1.3 Dommages à l’aéronef

L’aéronef a été détruit par les forces d’impact. Il n’y a eu aucun incendie après l’impact.

1.4 Autres dommages

Il n’y a eu aucun dommage matériel aux alentours du lieu de l’accident, à l’exception de marques au sol. Environ 16 gallons US d’essence aviation 100LL se sont déversés du réservoir de carburant sur le site de l’accident.

1.5 Renseignements sur le personnel

1er mai 2027 | ||

Heures de vol sur type au cours des 90 jours précédant l’événement |

1.5.1 Instructeur de vol

L’instructeur de vol travaillait pour CLAA depuis janvier 2019. Il était titulaire d’une licence de pilote professionnel – avion délivrée le 16 septembre 2021 et annotée pour avions terrestres monomoteurs et multimoteurs. Il avait également une qualification de vol aux instruments du groupe 1 et une qualification d’instructeur de vol de classe 4.

Il avait accumulé au total 363 heures à titre d’instructeur de vol.

Son dernier vol d’évaluation par CLAA sur le Diamond DA20-C1 avait eu lieu le 7 mars 2023.

1.5.2 Élève-pilote

L’élève-pilote avait commencé sa formation au pilotage avec CLAA en mai 2018, dans le but d’obtenir sa licence de pilote privé. Il avait effectué 2 vols d’entraînement avant de suspendre sa formation jusqu’en mai 2023.

Il avait un certificat médical de catégorie 3 valide jusqu’au 1er mai 2027 et détenait un certificat restreint d’opérateur radio avec compétence aéronautique. L’élève-pilote n’avait pas encore satisfait aux exigences du permis d’élève-pilote.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

L’aéronef est équipé d’un moteur Continental IO-240-B, d’un train d’atterrissage tricycle fixe et de la suite avionique G500 TXi de Garmin, qui comprend la technologie de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS‑B). CLAA avait acheté 3 nouveaux aéronefs Diamond DA20-C1, y compris l’aéronef à l’étude, dont le 1er est entré en service en mars 2023.

L’aéronef ne présentait aucune défectuosité consignée au moment de l’événement. En outre, rien n’indique que la défaillance d’un composant ou d’un système a joué un rôle dans l’événement à l’étude.

La plus récente inspection aux 100 heures avait été réalisée le 1er août 2023. Durant le vol à l’étude, l’aéronef était exploité dans les limites approuvées de masse et de centrage, et sa masse au décollage était de 1678 livres.

Au moment de l’événement, 108 aéronefs Diamond DA20-C1 étaient immatriculés au Canada, et environ 750 aéronefs DA20-C1 étaient en service partout dans le monde.

Continental Aerospace Technologies IO-240-B (1) | |

MT Propeller MT-175R-150-2CA (1) | |

Essence d’aviation (AVGAS) 100 ou 100LL | |

AVGAS 100LL |

1.7 Renseignements météorologiques

- vents soufflant du 260° vrai à 4 nœuds;

- visibilité de 20 milles terrestres;

- couche de nuages épars à 13 000 pieds AGL, plafond de nuages fragmentés à 15 000 pieds AGL et couche de nuages fragmentés à 25 000 pieds AGL;

- température de 19 °C, point de rosée de 14 °C;

- calage altimétrique de 29,88 pouces de mercure.

Les conditions météorologiques ne sont pas considérées comme un facteur dans l’événement à l’étude.

1.8 Aides à la navigation

1.9 Communications

1.9.1 Procédures de Cooking Lake Aviation Academy Inc. en cas de retard ou de disparition d’un aéronef

Les pilotes de CLAA communiquent avec le personnel de régulation de CLAA sur la fréquence radio 131,75 MHz. Ils utilisent cette fréquence pour divers types de communications, notamment pour transmettre des observations météorologiques locales et fournir des mises à jour sur les vols. Pendant les heures normales de travail, la radio de CLAA fait l’objet d’une surveillance régulière par le personnel de régulation. En cas d’urgence, CLAA active son PIU. Le manuel de PIU en vigueur au moment de l’événement n’était pas un document contrôlé, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de processus permettant de le mettre à jour et d’en enregistrer les révisions.

Le document Emergency Response Procedures: Overdue/Missing AircraftCooking Lake Aviation Inc., Emergency Response Procedures: Overdue/Missing Aircraft. de CLAA contient des procédures à suivre en cas de retard ou de disparition d’un aéronef en vol local ou en vol-voyage.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

1.11 Enregistreurs de bord

L’aéronef était équipé de la suite avionique G500 TXi de Garmin, capable d’enregistrer les données de trajectoire de vol. Cependant, en raison des dommages subis lors de l’accident, aucune donnée de trajectoire de vol n’a pu être récupérée à partir de ce système.

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’aéronef a percuté le sol dans une assiette en piqué d’environ 60° avec l’aile gauche abaissée. Les marques au sol et la position de l’épave indiquent que l’aéronef était en rotation vers la gauche. Ceci concorde avec une vrille vers la gauche au moment de l’impact.

Lors de l’impact, les 2 jambes du train d’atterrissage principal se sont affaissées directement sous les ailes et le train avant s’est affaissé sous le capot du moteur. L’aile droite est demeurée intacte (figure 4).

Le réservoir de carburant, situé dans le fuselage, derrière le poste de pilotage, s’est rompu lors de l’accident pendant la désintégration du poste de pilotage de l’aéronef. Les 16 gallons US environ de carburant qui restaient dans le réservoir au moment de l’impact se sont déversés sur le lieu de l’accident. Tous les composants de l’aéronef ont été retrouvés sur le lieu de l’accident.

L’aile gauche a été arrachée du fuselage, mais les tiges-poussoirs actionnant les ailerons sont demeurées attachées à la cabine. La queue de l’aéronef s’est rompue tout juste derrière la cabine, mais les câbles de commande de gouverne de direction sont restés attachés au fuselage avant.

Le système de commandes de vol a été vérifié et sa continuité a été constatée entre les sections qui avaient cédé en surcharge sous l’effet des forces d’impact. Il a été déterminé que les volets étaient à la position UP (volets rentrés).

Lorsque l’épave a été récupérée et transportée au bureau régional du BST à Edmonton (Alberta), un examen plus détaillé de la cellule, des commandes de vol et du moteur a été effectué. Aucune anomalie n’a été relevée.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

1.14 Incendie

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

D’après les conclusions du médecin examinateur, l’accident n’offrait aucune chance de survie.

1.15.1 Radiobalise de repérage d’urgence ARTEX ELT 1000

1.15.1.1 Généralités

L’aéronef à l’étude était équipé d’une radiobalise de repérage d’urgence automatique fixe ARTEX ELT 1000 d’ACR Electronics, Inc.Numéro de pièce A3-06-2749-1, numéro de série 323-04392., qui, lorsqu’elle est déclenchée automatiquement ou manuellement, émet un signal sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz.

l’arrière du côté droit de la soute à bagages, derrière le siège droit (Source : BST)

Le boîtier de l’ARTEX ELT 1000 est muni d’un commutateur à 3 positions qui permet de sélectionner les positions « Test/Reset » (essai/réinitialisation), « ARM » (activer) et « ON » (en marche). L’ELT, qui était solidement maintenue en position, a été retrouvée sur son support avec le faisceau de câbles et le câble d’antenne attachés. Le commutateur de l’ELT était en position « ARM ». Bien que l’aéronef se soit immobilisé dans des eaux peu profondes, l’ELT et ses câbles n’étaient pas submergés.

1.15.1.2 Certification de la radiobalise de repérage d’urgence

En 2008, l’ELT ARTEX ME406 a été installée dans l’aéronef Diamond DA20-C1. L’installation a été certifiée par Transports Canada (TC) sans qu’un commutateur à distance ne soit installé sur le panneau d’instruments dans le poste de pilotage parce que, pendant le processus de certification, TC a déterminé que l’ELT était accessible au pilote. C’est pourquoi aucun moyen d’activation à distance n’était nécessaire. Cette certification était conforme aux exigences de la spécification technique C126 et du sous-alinéa 551.104f)(2)La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et Transports Canada ont publié la spécification technique C126 et la spécification technique C126b. Comme il est précisé au sous-alinéa 551.104b)(2) du Manuel de navigabilité canadien, les spécifications techniques canadiennes, identifées CAN-TSO, sont équivalentes aux normes TSO correspondantes de la FAA. du Manuel de navigabilité canadien (modification 2005-2, changement 2) applicable à ce moment-là.

L’ARTEX ELT 1000 était listée dans la révision 4 du bulletin de service recommandé DAC1-25-01 de DiamondDiamond Aircraft Industries, Recommended Service Bulletin No. DAC1-25-01: EBC502 to Artex ELT upgrade, révision 4 (date inconnue). comme remplacement pour l’ELT ARTEX ME406, qui était devenue obsolète. L’incorporation de l’ARTEX ELT 1000 devait être effectuée en même temps qu’une modification à la conception ou dans le cadre du bulletin de service facultatif DAC1-25-04Diamond Aircraft Industries, Optional Service Bulletin No. DAC1-25-04: Artex ME 406 to Artex ELT 1000 upgrade, révision 0 (en vigueur le 28 octobre 2021).. L’emplacement de l’ELT et l’accessibilité des commandes ne changeaient pas avec la mise à niveau vers l’ARTEX ELT 1000, qui était conforme aux exigences décrites dans la norme publiée de la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA)Radio Technical Commission for Aeronautics Inc., RTCA DO 204A, Minimum Operational Performance Standard for Aircraft Emergency Locator Transmitters 406 MHz (6 décembre 2007)., comme l’exigent la spécification technique C126b ou les lignes directrices fournies dans la circulaire d’information (AC) 91-44AFederal Aviation Administration (FAA), Advisory Circular (AC) 91-44A : Installation and Inspection Procedures for Emergency Locator Transmitters and Receivers, changement 1 (1er février 2018). de la Federal Aviation Administration des États-Unis.

1.15.1.3 Fonctionnement de la radiobalise de repérage d’urgence

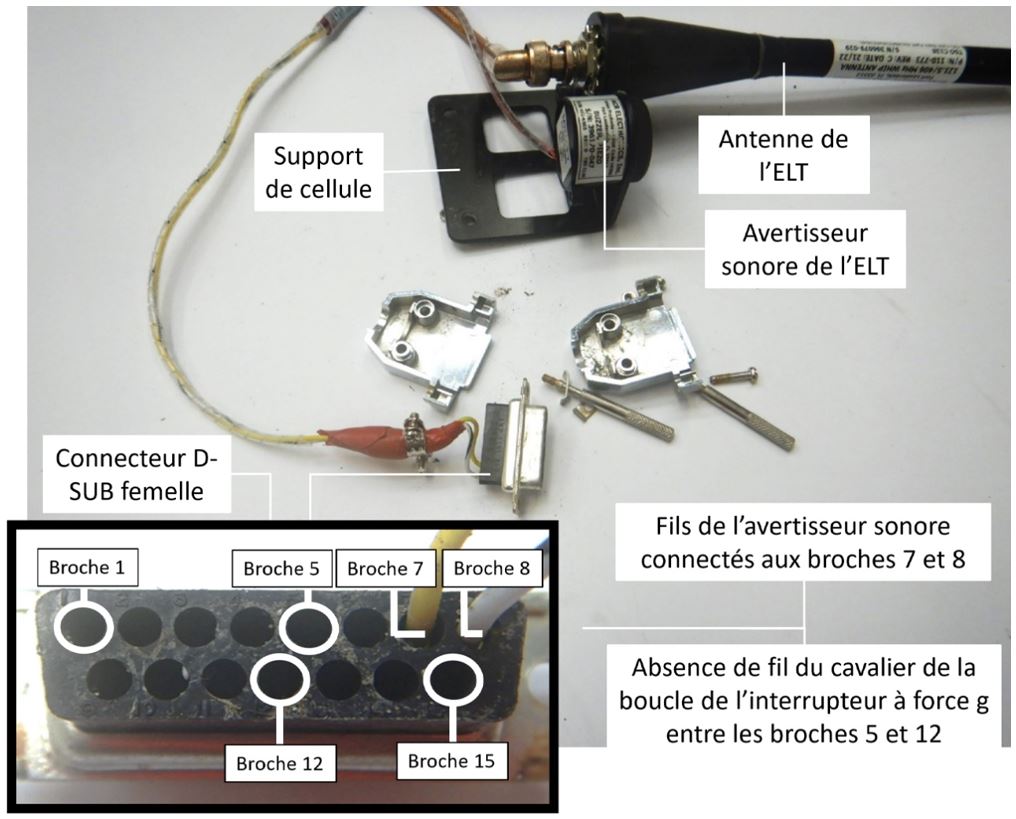

En fonctionnement normal, l’ARTEX ELT 1000 est prête à être activée lorsque le commutateur de l’ELT est en position « ARM ». Un cavalier de connexion (aussi appelé boucle d’interrupteur à force g), qui permet au circuit d’interrupteur à force g de fonctionner (figure 6), est installé par le fabricant de la cellule entre la broche 5 et la broche 12 du connecteur D-SUB. Si le mouvement de l’ELT entraîne un dépassement du seuil d’accélération de l’interrupteur à force g, l’ELT s’active. Lorsque le connecteur D-SUB est retiré, l’ELT peut être manipulée sans possibilité d’activation automatique.

L’ELT peut être activée manuellement en plaçant le commutateur en position « ON ». Cela force l’ELT à s’activer, que la boucle de l’interrupteur à force g soit en place ou non.

L’activation de l’ELT est indiquée par une tonalité audio émise sur la fréquence 121,5 MHz, un avertisseur sonore et un voyant clignotant à DEL sur l’ELT. Tous ces indicateurs se déclenchent simultanément lorsque l’ELT est activée.

Pour désactiver l’ELT, la position du commutateur de l’ELT doit être changée de « ON » à « ARM ». Si l’activation provient de l’interrupteur à force g, le commutateur doit d’abord être placé en position « ON », puis être placé en position « ARM ».

Un avertisseur sonore est exigé par une spécification technique (TSO)Federal Aviation Administration (FAA), Technical Standard Order TSO-C126b : 406 MHz Emergency Locator Transmitter (ELT) (en vigueur le 26 novembre 2012). pour indiquer l’activation de l’ELT. L’avertisseur émet une alerte sonore dans le poste de pilotage de l’aéronef lorsque l’ELT est activée avec un niveau de pression acoustique entre 60 dB et 70 dB. L’avertisseur est alimenté par la batterie de l’ELT et ne dépend pas de la source d’alimentation de l’aéronef pour fonctionner.

La précision d’emplacement de l’ELT de 406 MHz est généralement de moins de 3 km. Si les renseignements sur la position fournis par le système de navigation de l’aéronef sont transmis en même temps que le signal de l’ELT, la précision passe à environ moins de 100 m. L’ELT et le système de navigation de l’aéronef à l’étude étaient tous deux capables d’offrir une plus grande précision d’emplacement. Cependant, le système de navigation de l’aéronef n’était pas connecté à l’ELT par le fabricant et n’était pas tenu de l’être lors de la certification de l’aéronef.

1.15.1.4 Examen et essais de la radiobalise de repérage d’urgence par le BST

L’ELT ne présentait aucun signe de dommage. Des essais fonctionnels ont été effectués au Laboratoire d’ingénierie du BST à Ottawa (Ontario) pour déterminer l’état de fonctionnement de l’ELT.

La batterie était en bon état de charge. L’antenne, le câble coaxial et l’avertisseur sonore étaient en bon état. L’antenne et l’avertisseur étaient fixés solidement au support métallique de la cellule. L’avertisseur sonore a été soumis à un essai à l’aide d’une alimentation électrique et a fonctionné comme prévu.

Le BST a suivi la procédure d’auto-essai du manuel d’installation du fabricant, et, une fois le connecteur D-SUB de l’ELT en place, l’ELT a émis 6 impulsions et l’avertisseur sonore ne s’est pas déclenché. Le résultat de l’essai a révélé un problème lié à la boucle de l’interrupteur à force g. Le fabricant doit suivre cette procédure d’auto-essai au moment de l’installation initiale. Toutefois, l’enquête n’a pas permis de déterminer si l’auto-essai avait été effectué et, dans l’affirmative, pourquoi le problème n’avait pas été relevé.

Une boucle d’interrupteur à force g fabriquée en laboratoire a été installée entre la broche 5 et la broche 12 à l’arrière du connecteur D-SUB et l’auto-essai a été relancé. L’ELT a émis une impulsion pendant 2 secondes, ce qui indiquait que le système était « OK ». L’avertisseur sonore ne s’est pas activé.

De plus, l’enquête a permis de déterminer que le câblage de l’avertisseur sonore de l’ELT avait été mal installé. Le câblage de l’avertisseur était inversé et n’était pas connecté aux broches comme le montrent les dessins d’installation.

1.15.1.5 Installation et maintenance de la radiobalise de repérage d’urgence

Lors de l’enquête, les dossiers de maintenance relatifs à l’installation et aux essais de l’ELT ont été examinés. Il a été conclu que l’aéronef avait été entretenu conformément au calendrier de maintenance de CLAA approuvé par TC et au programme de maintenance prévue pour le Diamond DA20-C1, comme le décrit le manuel de maintenance de l’aéronef. Les inspections prévues requises de l’ELT décrites dans le manuel de maintenance de l’aéronef ont été effectuées. Ces inspections sont périodiques et consistent en une inspection visuelle seulement; aucun essai de fonctionnement ni de vérification du rendement de l’ELT n’a été effectué. Par conséquent, CLAA n’a pas eu la possibilité de constater le code d’erreur de l’ELT indiquant que la boucle de l’interrupteur à force g n’était pas installée.

La certification par Diamond de l’installation de l’ELT dans l’aéronef à l’étude, datée du 16 février 2023, était le seul cas de vérification du rendement de l’ELT consigné dans les dossiers de maintenance de l’aéronef. La vérification du rendement décrite dans la Norme 571 (Appendice G)Transports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, Norme 571 : Maintenance, Appendice G – Maintenance des radiobalises de repérage d’urgence, article 4 : Vérification du rendement pour une ELT capable d’émettre sur les fréquences 406 et 121,5 MHz. du Règlement de l’aviation canadien (RAC) était la seule activité de maintenance au cours de la vie opérationnelle de l’aéronef lors de laquelle le personnel de maintenance aurait pu constater le code d’erreur de l’ELT indiquant que la boucle de l’interrupteur à force g n’était pas installée. L’essai de fonctionnement et la vérification du rendement dans la Norme 571 (Appendice G) du RAC sont intégrés dans les exigences liées aux essais de l’ELT aux 12 mois et aux 24 mois énoncées dans la Norme 625 (Appendice C)Ibid., Norme 625 : Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, Appendice C – Tâches hors calendrier et exigences relatives à la maintenance de l’équipement, Tâche 12. Radiobalises de repérage d’urgence (ELT), sous-alinéa b)(i). du RAC.

De plus, selon la Norme 625 (Appendice C) du RAC, l’essai de fonctionnement aux 12 mois n’était pas requis avant février 2024, et la vérification du rendement aux 24 mois n’était pas requise avant février 2025.

1.15.2 Itinéraire de vol et plan de vol

L’article 602.73 du RAC stipule que

[i]l est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol VFR [selon les règles de vol à vue] à moins qu’un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n’ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué dans un rayon de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départIbid., paragraphe 602.73(2)..

Si un aéronef est en retard, les opérations de recherche et sauvetage (SAR) ne sont déclenchées qu’à l’heure précisée de l’avis de SAR. Si aucune heure de SAR n’est indiquée, l’intervention de SAR est déclenchée 60 minutes après l’heure d’arrivée prévue à la destination finale indiquée dans un plan de vol, ou 24 heures après l’heure d’arrivée prévue indiquée sur un itinéraire de vol.

En général, les pilotes de vols de CLAA qui ont lieu dans la zone d’entraînement locale utilisent un itinéraire de vol VFR au lieu de déposer un plan de vol et utilisent l’option de la personne de confianceUne personne de confiance est « une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l’itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée […] lorsque l’aéronef est en retard : a) soit une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire; b) soit un centre de coordination de sauvetage ». (Source : Ibid., article 602.70) prévue par la réglementation pour déclencher des recherches. Après un vol, le commandant de bord remplit un carnet de route en y inscrivant les heures de vol mises à jour de l’aéronef, action qui clôt l’itinéraire de vol.

La régulation du vol à l’étude a été effectuée à l’aide d’un itinéraire de vol VFR.

1.16 Essais et recherche

1.16.1 Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit les rapports de laboratoire suivants dans le cadre de la présente enquête :

- LP114/2023 – NVM Recovery – Various [Récupération de la mémoire non volatile – Divers]

- LP144/2023 – ELT Analysis [Analyse de l’ELT]

1.17 Renseignements sur les organismes et sur la gestion

1.17.1 Cooking Lake Aviation Academy Inc.

CLAA est une unité de formation au pilotage autorisée par TC qui détient un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage valide délivré en vertu de la sous-partie 406 du RAC. Fondée en 1996, l’école est établie à CEZ3 et y mène ses activités. CLAA offre la formation nécessaire pour obtenir des licences et des qualifications de pilote canadiennes. Au moment de l’événement à l’étude, outre les 3 aéronefs Diamond DA20-C1, la flotte d’aéronefs d’entraînement de CLAA comprenait un Cessna 172 et un Diamond DA42-TDI.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Décrochage aérodynamique et mise en vrille

Un décrochage est une perte de portance et une augmentation de traînée qui se produit lorsqu’un aéronef vole à un angle d’attaque supérieur à l’angle qui assure la portance maximale. Quelle que soit la vitesse anémométrique, un aéronef décroche toujours lorsque les ailes atteignent cet angle d’attaque critiqueTransports Canada, TP 1102, Manuel de pilotage, 4e édition (révisé en 2004), p. 93.. La vitesse de décrochage, quant à elle, varie entre autres selon le poids de l’aéronef, le réglage de la puissance, la position des volets, le centre de gravité et l’angle d’inclinaison.

La mise en vrille se produit lorsqu’un aéronef décroche et qu’une aile produit plus de portance que l’autre. L’aile descendante, ayant un angle d’attaque plus grand, décroche encore plus et produit plus de traînée, ce qui provoque une autorotation. Pendant cette phase de mise en vrille, la trajectoire de vol passe de l’horizontale à la verticaleIbid., p. 99.. Si la rotation se poursuit, l’aéronef pourrait se stabiliser en vrille et suivre une trajectoire hélicoïdale ou en tire-bouchon vers le bas (figure 8). Les caractéristiques de la mise en vrille d’un aéronef peuvent être influencées par le centre de gravité de l’aéronefNational Aeronautics and Space Administration, James S. Bowman, Jr., Summary of Spin Technology as Related to Light General-Aviation Airplanes, NASA Technical Note D-6575, p. 15.. Plus le centre de gravité se situe vers l’arrière, plus la vrille est plate. Selon les calculs, le centre de gravité de l’aéronef à l’étude se trouvait vers l’avant des limites prescrites de masse et de centrage.

D’une manière générale, on peut estimer la perte d’altitude à environ 500 pieds par tour de 3 secondes pour la plupart des aéronefs pendant une vrille. Des pertes d’altitude plus importantes sont à prévoir à des altitudes-densités plus élevéesTransports Canada, TP 13747, Notes d’orientation – Formation de pilote privé et professionnel : Sensibilisation au décrochage et à la vrille, 2e édition (octobre 2003), p. 11.,Les enquêteurs ont examiné 18 vidéos d’aéronefs de la série DA20 effectuant des vrilles.La perte d’altitude moyenne observée était de 840 pieds pour une vrille de ½ tour, de 540 pieds pour une vrille de 1 tour, et de 316 pieds par tour pour une vrille de plus de 4 tours..

1.18.2 Certification de vrille du Diamond DA20-C1

L’aéronef Diamond DA20-C1 est certifié dans la catégorie utilitaire conformément au chapitre 523 – VLA – Avions très légers du Manuel de navigabilité et il est approuvé pour effectuer toutes les manœuvres de vol normales ainsi que les manœuvres de la catégorie utilitaire, y compris les vrilles (avec les volets d’ailes rentrés)Diamond Aircraft Industries Inc., Diamond Aircraft DA20-C1 Flight Manual, révision 29 (30 juin 2021), section 2 : Operating Limitations, sous-section 2.9 : Approved Maneuvers, p. 2-10..

Le manuel de vol de l’aéronef Diamond DA20-C1 contient une mise en garde qui stipule que [traduction] « la mise en vrille intentionnelle n’est autorisée que lorsque les volets sont en position croisière »Ibid., section 4 : Normal Operating Procedures, sous-section 4.4.16 : Spinning, p. 4-27..

(1) L’avion doit récupérer à partir d’un point quelconque d’une vrille, sans effectuer plus d’un tour et demi supplémentaire après action normale sur les commandes pour la récupération. Avant l’action normale sur les commandes pour la récupération, l’essai de vrille doit se poursuivre pendant six tours ou trois secondes, en retenant ce qui prend le plus de temps, avec les volets rentrés […]Transports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, Manuel de navigabilité, chapitre 523 : VLA – Avions très légers, sous-chapitre B : Vol, sous-alinéa 523-VLA.221(c)1)..

1.18.3 Procédure de sortie de vrille du Diamond DA20-C1

3.3.6 Reprise d’une vrille involontaire

a) Manette des gaz…………………… RALENTI

b) Gouverne de direction………….. actionnée à fond dans la direction contraire de celle de la vrille

c) Manche………………………………... pousser lentement vers l’avant

d) Gouverne de direction………….. position neutre, après l’arrêt de la rotation

e) Volets d’ailes………………………... CROISIÈRE

f) Gouverne de profondeur………. Tirer le manche avec précaution. Amener l’avion de la position de vol en descente à la position de vol en palier. Ne pas dépasser la vitesse maximale admissible (VNE)Diamond Aircraft Industries Inc., Diamond Aircraft DA20-C1 Flight Manual, révision 29 (30 juin 2021), section 3 : Emergency Procedures, sous-section 3.3.6: Recovery from Unintentional Spin, p. 3-18..

1.18.4 Altitude de sortie de vrille

Des conseils sur l’altitude de sortie de vrille figurent dans le Manuel de pilotage de TCTransports Canada, TP 1102, Manuel de pilotage, 4e édition (révisée en 2004), Exercice 13 : Vrilles., et dans le Guide de l’instructeur de vol – Avion de TC, qui indiquent ceci, à l’exercice 13 – Vrilles : « Tous les exercices de sortie de vrille devraient être terminer [sic] à 2 000 pieds au moins au-dessus du sol ou à l’altitude recommandée par le constructeur si elle est plus élevée »Transports Canada, TP 975 F, Guide de l’instructeur de vol – Avion (révisé en septembre 2004), Partie II : Programme d’instruction au sol et en vol, Exercice 13 : Vrilles, p. 92..

Le manuel de vol de l’aéronef Diamond DA20-C1 ne recommande aucune altitude pour l’entraînement aux vrilles. De plus, le manuel des opérations de vol de CLAA ne contient aucune politique établie concernant les altitudes minimales d’entrée en vrille; néanmoins, effectuer une mise en vrille à 6000 pieds ASL était une pratique généralement acceptée par les instructeurs de vol de CLAA.

1.18.5 Entraînement aux vrilles

Au début des années 2000, TC a supprimé l’obligation relative aux mises en vrille et aux sorties de celle-ci pour un candidat au test en vol en vue d’obtenir sa licence de pilote privé. Même si cette obligation a été supprimée du test en vol, elle fait toujours partie de la formation visant l’obtention d’une licence de pilote privé. En outre, TC a souligné l’importance, lors de la formation, de la reconnaissance et de la prévention des décrochages pouvant provoquer une vrille. Ces préoccupations ont été communiquées en octobre 2003 dans des notes d’orientation sur la sensibilisation au décrochage et à la vrilleTransports Canada, TP 13747, Notes d’orientation – Formation de pilote privé et professionnel : Sensibilisation au décrochage et à la vrille, 2e édition (octobre 2003)..

Dans les conseils aux instructeurs de vol à l’exercice 13 – Vrilles du Manuel de pilotage et du Guide de l’instructeur de vol – Avion, on explique que les instructeurs de vol doivent faire des démonstrations de sortie de vrille dès le premier signe d’une vrille, soit un abaissement de l’aile pendant un décrochage. Il n’y a pas de recommandation ou d’orientation quant au nombre de tours de vrille auquel un élève-pilote doit assister. Le Guide de test en vol – Licence de pilote professionnel – Avion de TC décrit l’exercice de vrille et précise que la commande de sortie de vrille de l’examinateur aura lieu après un ¼ de tour de rotationTransports Canada, TP 13462F, Guide de test en vol – Licence de pilote professionnel – Avion, sixième édition (janvier 2021), Items de test en vol, Exercice 13 – Vrille..

La formation met l’accent sur la reconnaissance et la sortie immédiate de la vrille – et non pas sur l’exécution de vrilles de plusieurs tours. Les notes d’orientation mettent l’accent sur l’entrée en vrille à l’aide de scénarios réels. Elles précisent également qu’au cours de l’entraînement, les élèves-pilotes doivent effectuer par eux-mêmes une vrille complète et une sortie de vrilleTransports Canada, TP 13747, Notes d’orientation – Formation de pilote privé et professionnel : Sensibilisation au décrochage et à la vrille, 2e édition (octobre 2003), Formation sur le décrochage, Introduction..

CLAA dispense l’entraînement aux vrilles conformément aux documents d’orientation fournis par l’avionneur et par TC. Un examen des documents de formation utilisés par l’instructeur de vol a révélé que, pour le vol à l’étude, les piqués en spirale et les vrilles devaient être effectués pour démonstration par l’instructeur de vol et mis en pratique par l’élève-pilote.

Le dossier de formation au pilotage de l’élève-pilote n’indiquait pas qu’une instruction au sol avant vol (prescrite par le RACTransports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, paragraphe 405.31(b).) pour effectuer des vrilles et des piqués en spirale avait été fournie avant le vol à l’étude. Toutefois, dans le dossier de formation au pilotage, il était écrit que des instructions au sol avant vol avaient été effectuées la même journée que l’exercice de vol correspondant pour les leçons précédentes; ces instructions avaient été consignées dans le dossier de formation au pilotage à la fin du vol. L’enquête n’a révélé aucune information sur ce qui avait été abordé dans l’exposé avant volUn exposé avant vol est un « [e]xposé pratique consistant dans un entretien individuel, qui précède immédiatement le vol d’entraînement, visant à assurer que le stagiaire comprend exactement comment le vol va se dérouler ». (Source : Ibid., paragraphe 400.01(1).) pour le vol à l’étude.

Le plan de cours de l’instructeur de vol pour l’instruction au sol indiquait que les sorties de vrille devaient être effectuées à au moins 2000 pieds AGL. L’instructeur de vol ne disposait d’aucun plan de cours pour la partie en vol de la formation.

1.18.6 Méthode d’enseignement

Il existe différentes méthodes d’enseignement employées par les instructeurs de vol pendant la formation au sol, les exposés avant et après le vol ainsi que les exercices aériens. L’une des méthodes décrites dans le Guide de l’instructeur de vol – Avion de TCTransports Canada, TP 975 F, Guide de l’instructeur de vol – Avion (révisé en septembre 2004), partie I : Apprentissage et principes d’apprentissage : Méthode d’apprentissage par démonstration et exécution, p. 20 à 22. est la méthode d’apprentissage par démonstration et exécution. Selon le guide, cette méthode peut être divisée en 5 étapes principales :

- l’explication;

- la démonstration;

- l’exécution par l’élève-pilote;

- la surveillance par l’instructeur;

- l’évaluationIbid., p. 20..

Les étapes d’explication et de démonstration peuvent être exécutées en même temps ou séparément. À ce moment-là, l’instructeur de vol peut faire une démonstration d’un exercice de vol et donner simultanément une explication de ce qui est fait et pourquoi, ou bien l’instructeur de vol peut donner une explication de ce qui est censé être fait, puis exécuter l’exercice. Chaque instructeur aborde la formation selon sa préférence.

Au cours des premières étapes de la formation, il est essentiel que l’élève exécute les exercices sous la surveillance de l’instructeur. Ce dernier ne doit pas laisser l’élève commettre de graves erreurs, mais plutôt le surveiller suffisamment pour déceler une erreur dès qu’elle se présente et la corriger immédiatement. […] L’instructeur devrait laisser l’élève exécuter l’exercice en petits segments tout en le surveillant attentivementIbid., p. 21..

Pendant les essais subséquents, selon le niveau d’exécution du 1er essai, l’instructeur de vol peut demander à l’élève-pilote d’accomplir davantage de tâches. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que l’instructeur de vol estime que l’élève-pilote peut exécuter la manœuvre par lui-même. À ce moment-là, les étapes de l’exécution par l’élève-pilote et de la surveillance par l’instructeur sont alors terminées, et l’instructeur de vol peut passer à l’évaluation.

Pour l’élève-pilote, l’étape d’évaluation de la méthode d’apprentissage par démonstration et exécution se veut une occasion de montrer qu’il peut exécuter la manœuvre sans aide. Pendant que l’élève-pilote exécute la manœuvre, l’instructeur de vol doit demeurer silencieux et s’abstenir d’offrir toute forme d’aide. L’instructeur de vol doit

2.0 Analyse

2.1 Vrille

Bien que l’altitude de mise en vrille de l’unité de formation au pilotage Cooking Lake Aviation Academy Inc. ne soit pas documentée dans ses manuels, en temps normal, les mises en vrille sont effectuées à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL) ou à environ 4000 pieds au-dessus du sol (AGL). Une mise en vrille effectuée à cette altitude permet d’effectuer une vrille de 1 tour avec une sortie à une hauteur de 2000 pieds AGL dans la zone de vol locale.

La 1re vrille, qui était probablement exécutée pour démonstration par l’instructeur de vol, a été amorcée à 5725 pieds ASL (3531 pieds AGL) et la sortie de celle-ci a été effectuée à 4150 pieds ASL (1956 pieds AGL). Cela correspond à une vrille de 2 tours, étant donné que le Diamond Aircraft Industries Inc. DA20-C1 perd environ de 500 à 800 pieds par tour.

La 2e mise en vrille a été amorcée à 4725 pieds ASL (2531 pieds AGL). Ni l’élève-pilote ni l’instructeur de vol n’ont été en mesure d’effectuer une sortie de vrille, alors que cette dernière aurait été possible à cette hauteur. L’enquête n’a pas permis d’en déterminer la raison.

La sortie réussie de la 1re vrille indique que l’instructeur de vol était capable de sortir efficacement d’une vrille. Cette sortie de vrille et l’examen médical effectué après l’accident donnent à penser qu’il n’y avait pas de troubles physiologiques ou médicaux préexistants qui auraient pu empêcher une sortie de la 2e vrille.

On ne s’attend pas à ce que les élèves-pilotes exécutent parfaitement les exercices de vol à leurs premières tentatives. Dans le cas de manœuvres entraînant des pertes d’altitude plus importantes, comme l’entraînement aux vrilles, il est essentiel de s’assurer d’avoir beaucoup de hauteur. Prévoir une sortie de vrille à des hauteurs inférieures à celles recommandées laisse moins de temps pour rétablir l’aéronef à la suite de manipulations des commandes de vol non idéales que les élèves-pilotes peuvent faire lorsqu’ils apprennent les techniques de mise en vrille et de sortie de celle-ci.

2.2 Radiobalise de repérage d’urgence

Par conséquent, les équipes de recherche et sauvetage ne connaissaient pas le lieu précis de l’accident, et aucun signal ne leur permettait de s’aligner sur cet emplacement au moyen de l’équipement à bord de leur aéronef. Il a donc été nécessaire de commencer les recherches dans une zone géographique beaucoup plus étendue qu’il ne l’aurait fallu, ce qui a augmenté le temps de localisation de l’aéronef.

Dans l’événement à l’étude, l’ELT a été installée sans la boucle de l’interrupteur à force g, ce qui a empêché l’activation automatique. Par conséquent, les efforts de recherche et sauvetage pour se rendre au lieu de l’accident ont été retardés.

3.0 Faits établis

3.1 Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs

Il s’agit des conditions, actes ou lacunes de sécurité qui ont causé l’événement ou y ont contribué.

- Pendant l’entraînement aux vrilles, l’aéronef a amorcé une vrille et, pour des raisons inconnues, l’instructeur de vol et l’élève-pilote n’ont pas pu effectuer de sortie de vrille, et l’aéronef est entré en collision avec la surface du lac Beaverhill (Alberta).

3.2 Faits établis quant aux risques

- Si l’entraînement aux vrilles commence à une hauteur qui n’offre pas au pilote une marge de rétablissement suffisante, il y a un risque accru de collision avec le relief.

- Si les radiobalises de repérage d’urgence sont mal installées et/ou testées, elles peuvent ne pas fonctionner comme prévu, ce qui augmente le risque que les efforts de recherche et sauvetage ne soient pas déployés en temps opportun.

4.0 Mesures de sécurité

4.1 Mesures de sécurité prises

4.1.1 Diamond Aircraft Industries Inc.

Outre la publication de son bulletin de service, Diamond Aircraft Industries Inc. a mené une campagne auprès des employés d’usine pour assurer la conformité de tous les aéronefs concernés et a également mis à jour les dessins de fabrication des aéronefs.

4.1.2 Cooking Lake Aviation Academy Inc.

4.1.3 Transports Canada

Le 15 septembre 2023, TC a fait passer un test en vol au chef-instructeur de vol de l’unité de formation au pilotage en vue du renouvellement de sa qualification d’instructeur de vol de classe 1. L’inspecteur de TC qui a fait passer le test en vol s’est concentré sur l’exercice de vrille lors des composantes au sol et en vol du test.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le 18 décembre 2024. Le rapport a été publié en premier lieu le 29 janvier 2025.

Correction

Après la publication du rapport, TC a fourni des renseignements détaillés établissant que l’ELT sans commutateur à distance dans le poste de pilotage était effectivement certifiée et que son interprétation des critères de certification était correcte. Les renseignements sur la certification dans la section intitulée 1.15.1.2 Certification de la radiobalise de repérage d’urgence ont donc été modifiés et toutes les références ont été fournies dans des notes en bas de page.

Cette correction a été approuvée par le Bureau le 22 mai 2025; la version corrigée du rapport a été publiée le 27 mai 2025.

![Figure 6. Diagramme du câblage de l’installation de la radiobalise de repérage d’urgence (Source : ARTEX Products / ACR Electronics, Inc., ARTEX ELT 1000 Emergency Locator Transmitter Description, Operation, Installation and Maintenance Manual, Y1-03-0259, révision AA [15 janvier 2021], figure 23 : Typical 5-Wire Installations for Composite Airframes, p. 51, avec annotations du BST) Figure 6. Diagramme du câblage de l’installation de la radiobalise de repérage d’urgence (Source : ARTEX Products / ACR Electronics, Inc., ARTEX ELT 1000 Emergency Locator Transmitter Description, Operation, Installation and Maintenance Manual, Y1-03-0259, révision AA [15 janvier 2021], figure 23 : Typical 5-Wire Installations for Composite Airframes, p. 51, avec annotations du BST)](/sites/default/files/2025-01/A23W0096-figure-06-FR.jpg)

![Figure 8. Illustration d’une mise en vrille (Source : BST, d’après Transports Canada, TP 1102, Manuel de pilotage, 4e édition [révisé en 2004], figure 2-31) Figure 8. Illustration d’une mise en vrille (Source : BST, d’après Transports Canada, TP 1102, Manuel de pilotage, 4e édition [révisé en 2004], figure 2-31)](/sites/default/files/2025-01/A23W0096-figure-08-FR.jpg)