Blessure d’un membre d’équipage

Chaland autopropulsé Rivière Saint-Augustin

Chevery (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Description du navire

Le Rivière Saint-Augustin (figure 1) est un chaland en acier autopropulsé construit en 2020 par le Groupe Océan dans son chantier naval de l’Isle-aux-Coudres (Québec). Le navire a une longueur de 23,73 m et une jauge brute de 109. Il est propulsé par 2 moteurs diesel d’une capacité totale de 662 kW, entraînant des hélices à pas fixe. Il a été commandé et construit pour transporter des marchandises entre Pointe à la Truite (Québec) et Saint-Augustin (Québec).

Le navire est détenu et exploité par la Société des traversiers du Québec (STQ), qui en est le représentant autoriséNote de bas de page 1. Le document spécifiant l’effectif minimal de sécurité permet l’exploitation du navire avec la tranche des machines périodiquement laissée sans surveillance. Autrement dit, le document spécifiant l’effectif minimal de sécurité permet l’exploitation du navire en l’absence d’un officier mécanicien ou d’un opérateur de machines de petits bâtiments.

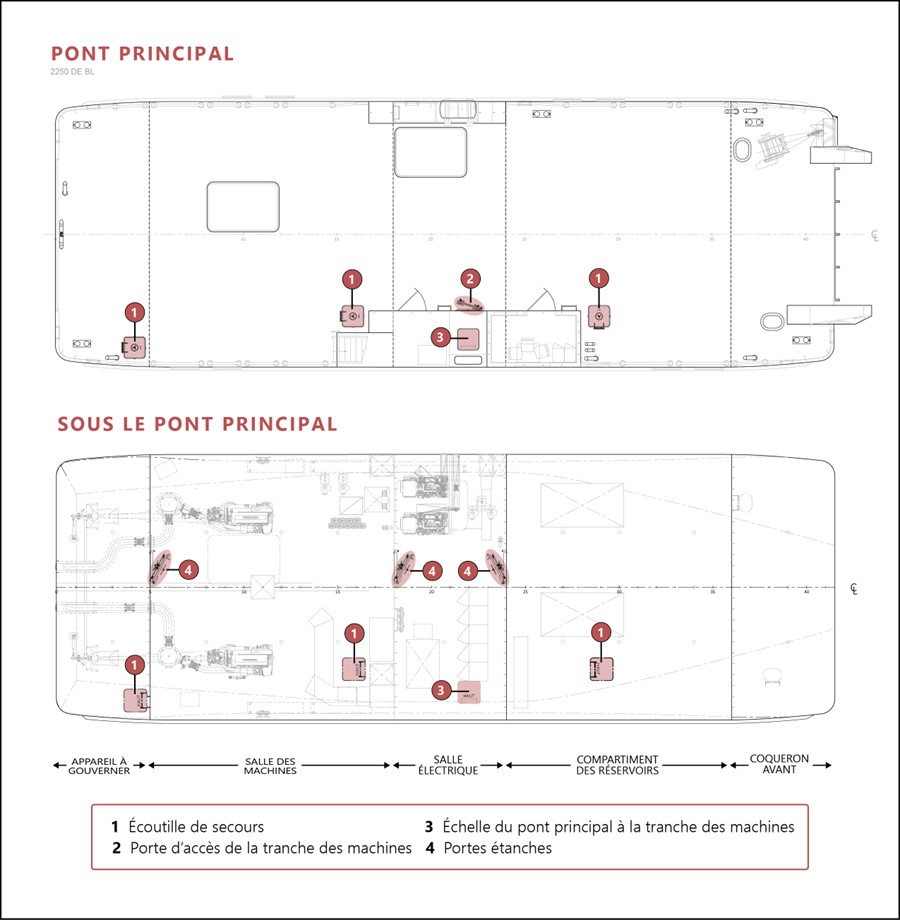

Le navire est subdivisé en 5 compartiments étanches sous le pont principal par des cloisons transversales étanches (figure 2). Quatre de ces compartiments composent la tranche des machines : le compartiment de l’appareil à gouverner, la salle des machines, la salle électrique et le compartiment des réservoirs. L’accès aux compartiments de la tranche des machines se fait par une porte étanche qui est située sur le pont principal et dont les charnières s’ouvrent vers l’extérieur sur le pont principal. Une échelle verticale permet d’accéder à la salle électrique. Le 5e compartiment étanche est le coqueron avant et n’est accessible que par des écoutilles encastrées étanches, situées sur le pont principal.

Les 3 cloisons transversales entre les compartiments de la tranche des machines sont chacune équipées d’une porte étanche pour permettre le passage d’un compartiment à l’autre. Chacun de ces compartiments dispose également d’une écoutille de secours menant au pont principal. Pour assurer la sécurité du navire, l’équipage doit fermer toutes les écoutilles et portes étanches du pont principal et de la tranche des machines lorsque le navire est en mer.

Déroulement de l’événement

Le navire devait entrer en service à l’automne 2023, dès que le quai de Saint-Augustin aurait été réparé et modernisé pour accueillir les navires de cette taille. Le voyage de livraison s’effectuait par étapes : le 8 juin 2022, le navire s’est rendu à Québec (Québec), où il est resté jusqu’au 1er septembre. Pendant cette période, des travaux ont été effectués sur le navire. Un certain nombre de systèmes créaient de fausses alarmes et le système d’alarme et de surveillance du navire a été partiellement désactivé. Deux fusibles qui alimentent en électricité les indicateurs d’alarme sonores (sirènes et vibreurs sonores) ont été retirés afin d’éviter de distraire la personne à la barre du navire. Le 1er septembre, le navire s’est rendu à Chevery (Québec), où il est resté jusqu’au 13 octobre.

En octobre, les travaux d’hivérisation ont commencé et des flans ont été installés sur les sorties d’évacuation d’air. Les registres coupe-feu du système de ventilation ont également été fermés dans le but de conserver la chaleur dans la tranche des machines, l’intention étant d’utiliser la porte d’accès extérieure pour alimenter la salle des machines en air. Tous les membres de l’équipage étaient au courant de l’installation des flans. Seuls certains membres de l’équipage savaient que les registres coupe-feu étaient fermés.

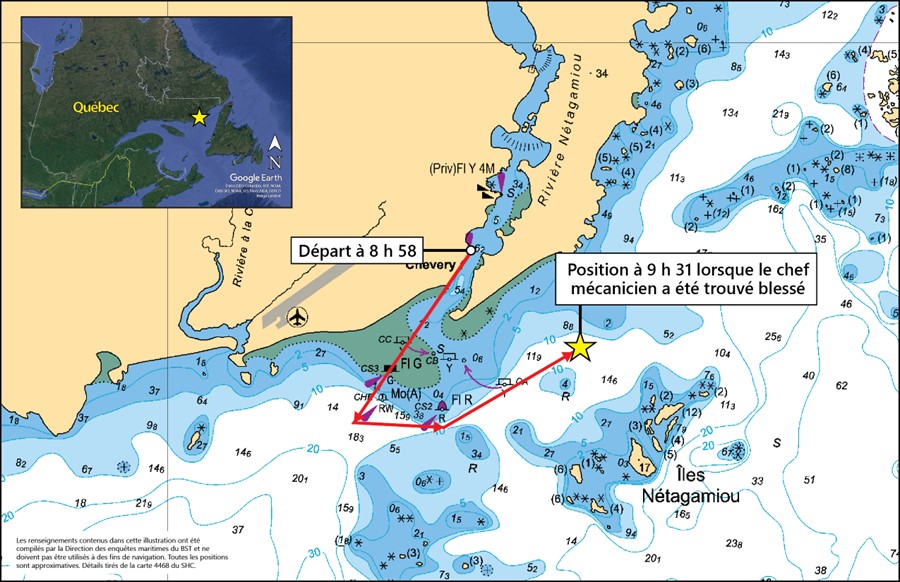

Le 13 octobre à 8 h 58Note de bas de page 2, le navire a quitté le quai public de Chevery (figure 3). Le navire était sous la conduite du premier officier, le capitaine était sur le pont avec les 2 matelots de pont, et le chef mécanicien était dans la tranche des machines.

Les 3 portes extérieures, y compris la porte étanche donnant accès à la tranche des machines, ont été laissées ouvertes et non verrouillées au moment du départ. Le navire avançait à une vitesse de 3 nœuds dans le chenal qui permet de traverser la barre de sable située en travers de l’entrée de la rivière Nétagamiou, avec 1 moteur en marche et embrayé.

À 9 h 10, le capitaine s’est rendu à la timonerie. Par mesure de routine, il a ordonné à 1 des matelots de pont de fermer et de verrouiller les 3 portes extérieures, ce qui a eu pour effet de sceller la tranche des machines. À 9 h 15, le navire a franchi les bouées marquant l’entrée du chenal. Le premier officier a embrayé le 2e moteur et augmenté la vitesse à 10 nœuds avec un régime de fonctionnement moteur correspondant de 1770 tr/min.

À 9 h 17, le capitaine s’est rendu à l’espace polyvalent réservé à l’équipage, situé sur le pont principal, à l’avant de la porte étanche donnant accès à la tranche des machines. Le premier officier est resté dans la timonerie pour assurer la navigation et la conduite du navire.

À 9 h 26, le capitaine a entendu un bruit de claquement inhabituelNote de bas de page 3 provenant de l’ouverture de ventilation naturelle tribord du compartiment des réservoirs.

Vers 9 h 27, le premier officier a entendu les moteurs commencer à émettre un bruit dont la fréquence était inférieure à la normale. Il a tenté de communiquer avec le chef mécanicien au moyen du système de communication interne du navire, mais le chef mécanicien n’a pas répondu.

À 9 h 28, le capitaine est parti à la recherche de la source du bruit de claquement. Il a tenté d’entrer dans la tranche des machines par la porte d’accès située sur le pont principal, mais a été incapable d’ouvrir la porte. Il a ensuite tenté d’accéder au compartiment des réservoirs et à la salle des machines par leurs écoutilles de secours respectives, mais il n’est pas parvenu à les ouvrir.

À 9 h 30, le capitaine a ouvert l’écoutille de secours du compartiment de l’appareil à gouverner, puis est retourné à la timonerie. Il a ordonné au premier officier d’entrer dans la salle des machines par le compartiment de l’appareil à gouverner.

À 9 h 31, le premier officier est entré dans le compartiment de l’appareil à gouverner par son écoutille de secours. Il a ouvert la porte entre le compartiment de l’appareil à gouverner et la salle des machinesNote de bas de page 4. Il a vu, par la porte étanche située entre la salle de machines et la salle électrique, le chef mécanicien, qui était allongé sur le dos sur le pont et présentait des blessures apparentes à la tête. La porte du compartiment des réservoirs était ouverte. Après avoir évalué la situation, il est entré dans la salle pour porter assistance au chef mécanicien.

À 9 h 32, le premier officier a quitté la tranche des machines par la porte d’accès du pont principal pour aviser le capitaine des blessures du chef mécanicien et demander de l’aide pour secourir le chef mécanicien. Le capitaine a appelé à l’aide un bateau-taxi, l’Eaux Scintillantes, qui se trouvait à proximité, puis a fait virer le navire pour retourner à Chevery.

À 9 h 44, le chef mécanicien, toujours inconscient, a été extrait de la tranche des machines par l’échelle verticale et la porte d’accès étanche. Il a ensuite été évacué vers l’Eaux Scintillantes et transféré à la clinique locale, puis à un hôpital à Québec.

Après l’évacuation, le Rivière Saint-Augustin est retourné à Chevery et a été amarré au quai public à 10 h.

Le chef mécanicien a été soigné à l’hôpital pour des blessures à la tête et a reçu son congé quelques semaines plus tard. L’enquête n’a pas permis de déterminer les causes des blessures.

Brevets, certificats et expérience du personnel

Le capitaine était titulaire d’un brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral. Il naviguait en tant qu’officier de pont breveté depuis 1986. Il avait été embauché comme consultant externe par la STQ et était le capitaine du navire depuis juin 2022.

Le premier officier était titulaire d’un brevet de capitaine, à proximité du littoral. Il naviguait en tant qu’officier de pont breveté depuis 1989. En 2021, la STQ l’avait embauché comme consultant externe pour qu’il porte assistance pendant les essais en mer du navire.

Le chef mécanicien était titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur. Il naviguait en tant que mécanicien breveté depuis 1984.

Ventilation et systèmes d’alarme et de surveillance

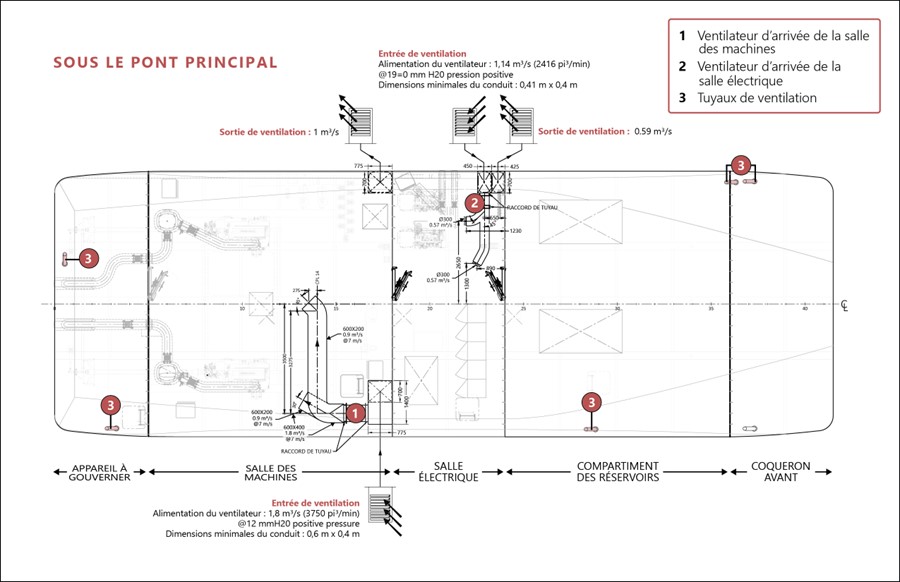

L’air est fourni par le système de ventilation (figure 4) pour soutenir la combustion interne des moteurs principaux et des génératrices de service du navire, pour évacuer l’excès de chaleur et pour empêcher l’accumulation de gaz d’échappement et de vapeurs chimiques. L’air est fourni à la salle des machines et à la salle électrique par des ventilateurs d’arrivée. À la puissance maximale continue, la consommation d’air des moteurs principaux est de 25 m3/min chacun. Les ouvertures d’entrée et de sortie d’air sont situés sur des conduites au-dessus du pont principal et sur le côté de la superstructure. Les compartiments de l’appareil à gouverner et des réservoirs ainsi que le coqueron avant sont aérés par des tuyaux de ventilation inversés et par la circulation naturelle. Des clapets de non-retour sont installés sur les tuyaux de ventilation pour empêcher l’infiltration d’eau.

Des registres coupe-feu sont installés dans les conduits d’entrée et de sortie d’air au niveau du pont principal et peuvent être fermés pour couper l’alimentation en air dans la salle des machines et la salle électrique. Les registres coupe-feu peuvent être actionnés à partir du pont principal. Lorsque le navire est hivérisé, des flans spécialement conçus sont installés sur les sorties d’air orientés vers l’extérieur, ce qui permet de garder la tranche des machines au chaud et d’empêcher l’infiltration d’eau.

Le navire est équipé d’un système d’alarme et de surveillance. Les postes d’exploitation du système d’alarme et de surveillance sont situés dans la salle des machines et sur le pont de navigation. Lorsque les machines sont exploitées en dehors des paramètres de fonctionnement prédéfinis, une condition d’alarme est créée. Par exemple, des alarmes se déclenchent lorsque des portes étanches sont laissées ouvertes ou lorsque le débit d’air chute sous un niveau déterminé. Des indicateurs d’alarme sonores se déclenchent sur le pont principal et dans chaque compartiment de la tranche des machines. De plus, des indicateurs visuels apparaissent sur les 2 postes d’exploitation.

Dans l’événement à l’étude, lorsque la porte d’accès étanche a été fermée, l’alimentation en air de la salle de machines a été coupée. Lorsque le premier officier a augmenté la vitesse du navire et réglé les moteurs à pleine puissance, la demande d’air nécessaire au maintien de la combustion interne des moteurs principaux a augmenté. Il s’en est suivi une différence de pression entre la tranche des machines et l’extérieur, ce qui a eu pour effet de bloquer la porte extérieure et les écoutilles de secours en position fermée.

Les indicateurs d’alarme sonores étaient désactivés, et le capitaine et l’équipage n’ont été prévenus de la situation que par le bruit de claquement du clapet de non-retour sur le tuyau de ventilation du compartiment des réservoirs tribord et par le changement du bruit du moteur.

La décision de fermer les registres coupe-feu de la salle des machines et de la salle électrique n’a pas été communiquée parmi l’équipage. Les décisions de retirer les fusibles de l’indicateur d’alarme sonore du système d’alarme et de surveillance et de commencer les travaux d’hivérisation avant l’arrivée à Saint-Augustin n’ont pas été communiquées à la direction à terre ni consignées dans le journal de bord ou dans les dossiers d’entretien du navire.

Gestion des risques

Les exploitants de navires doivent être conscients des dangers inhérents à leurs activités et ils doivent les gérer de façon proactive afin de réduire les risques au niveau le plus faible raisonnablement réalisable. La mise en œuvre de processus efficaces de gestion des risques permet aux exploitants de navires de déterminer les dangers, d’évaluer les risques, et d’établir des mesures d’atténuation. Une approche systématique et documentée aide également à faire en sorte que les personnes à tous les niveaux de l’organisation possèdent les connaissances, les outils et les renseignements nécessaires pour prendre des décisions efficaces dans toute condition d’exploitation.

Dans l’événement à l’étude, le capitaine, le premier officier et le chef mécanicien avaient été engagés comme consultants externes et devaient préparer le navire pour sa mise en service et le livrer à Saint-Augustin. Leurs tâches principales comprenaient la préparation du navire pour l’inspection et la certification par Transports Canada, ainsi que l’élaboration des procédures écrites pour le navire.

Au moment de l’événement, les évaluations initiales des risques exigées pour les nouveaux navires par le système de gestion de la sécurité (SGS) de la STQ avaient été reportées à une date indéterminée en 2023. Le capitaine et le chef mécanicien n’avaient reçu aucune formation ni familiarisation sur le SGS ou sur les processus d’évaluation des risques de la STQ. Le chef mécanicien n’avait reçu aucune formation officielle sur les machines de propulsion, les systèmes auxiliaires ou le système d’alarme et de surveillance du navire. Le chef mécanicien préparait des procédures d’utilisation des machines du navire avec la tranche des machines périodiquement laissée sans surveillance, qui s’adressaient au futur équipage à Saint-Augustin.

Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr. La gestion de la sécurité est l’un de ces enjeux. Dans le secteur maritime, les enquêtes du BST ont révélé que même lorsqu’il existe des processus formels, ils ne sont souvent pas efficaces pour cerner les dangers ou réduire les risques.

Messages de sécurité

Lorsque des changements sont prévus dans les systèmes d’exploitation ou les paramètres du navire, il est essentiel que les membres d’équipage communiquent ces plans entre eux et avec la direction à terre, surtout lorsque les changements pourraient compromettre la sécurité de l’équipage ou du navire.

Lorsque de nouveaux navires sont acquis, des évaluations des risques doivent être réalisées avant que les navires ne soient exploités, afin d’améliorer la sécurité.

Les représentants autorisés doivent veiller à ce que les membres d’équipage du navire – peu importe leur niveau d’expérience ou la durée de leur emploi – soient pleinement conscients de leurs responsabilités en matière de gestion de la sécurité et des ressources dont ils disposent.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .