Personne à la mer et perte de vie subséquente

Navire de pêche Suvak

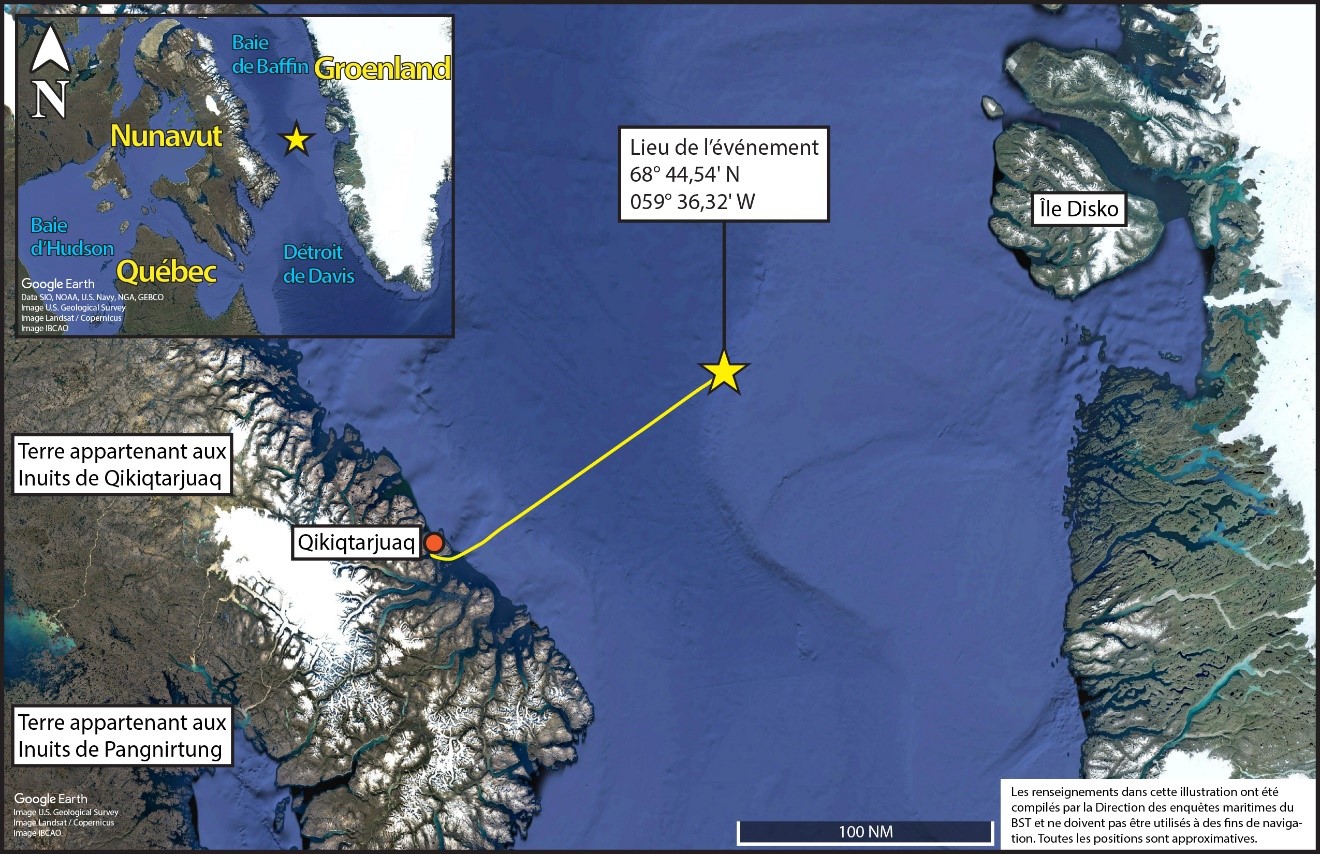

Détroit de Davis, à environ 120 NM au nord-est de Qikiqtarjuaq (Nunavut)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 26 août 2021 à 3 h 10, heure avancée de Terre-Neuve, un membre d’équipage du navire de pêche Suvak est passé par-dessus bord alors qu’il posait des filets maillants dans le détroit de Davis, à environ 120 milles marins au nord-est de Qikiqtarjuaq (Nunavut).

Au moment de l’événement, le Suvak approchait la fin d’un voyage de pêche de 2 semaines. Deux membres d’équipage qui remontaient et posaient des filets avaient travaillé de longues heures pour terminer toutes les opérations de pêche nécessaires avant que le navire parte en direction du port. Ils avaient posé et remonté des filets et réalisé d’autres activités de pêche au cours de la journée du 25 août. Ils avaient poursuivi le travail pendant la nuit et pris 1 pause de 1,75 heure. Au moment de l’événement, ils étaient éveillés depuis plus de 21 heures consécutives. L’intention était que les membres d’équipage disposent d’une période de repos après le départ du navire. Toutefois, pendant qu’ils posaient des filets aux premières heures du matin, 1 des 2 membres d’équipage a été tiré par-dessus bord après que son bras s’est emmêlé dans l’orin de bouée. Le membre d’équipage a été repêché et, malgré d’importants efforts pour le sauver, sa mort a été constatée par après.

L’enquête a révélé que les 2 membres d’équipage qui posaient les filets sur le Suvak étaient atteints d’une fatigue liée au sommeil découlant d’une combinaison de perturbations aiguës et chroniques du sommeil, d’éveil continu et de perturbations des rythmes circadiens, ce qui a réduit leurs capacités cognitives, notamment leur capacité à rester vigilants face aux risques. Le membre d’équipage qui est passé par-dessus bord était d’une stature physique plus petite et avait adapté la procédure de ramassage des rouleaux d’orin de bouée pour maintenir la cadence. Combinée à la fatigue mentale et physique, cette adaptation a entraîné l’emmêlement de son bras dans l’orin de bouée.

L’enquête a mis au jour des risques liés à l’absence de plans de gestion de la fatigue et à l’absence d’évaluation des risques liés aux procédures d’exploitation. Elle a par ailleurs repéré la nécessité que les politiques d’allocation des pêches prennent en compte la sécurité et que des procédures, de l’équipement et des exercices d’urgence pour l’intervention en cas de situations d’emmêlement soient mis en œuvre à bord.

Surveillance de la santé et sécurité au travail sur les navires de pêche immatriculés dans les territoires canadiens

L’enquête sur cet événement a aussi constaté un manquement dans la surveillance de la santé et sécurité au travail (SST) sur les navires de pêche immatriculés dans les territoires canadiens. Plus précisément, il n’y avait eu aucune inspection de SST du Suvak ou d’autres navires de pêche immatriculés dans les territoires parce que les territoires estimaient que les navires de pêche relevaient de la compétence de Transports Canada, et Transports Canada estimait que les inspections de SST des navires de pêche ne relevaient pas de sa compétence. S’il n’y a pas de surveillance de la SST sur les navires de pêche immatriculés dans les territoires, il y a un risque que les équipages de ces navires soient exposés à des dangers liés à la SST en milieu de travail. Par conséquent, le Bureau recommande que

le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et du Développement social et les gouvernements territoriaux, examine la surveillance de la santé et sécurité au travail à bord de navires de pêche immatriculés dans les territoires afin de garantir une surveillance efficace de la sécurité au travail.

Recommandation M23-09 du BST

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiche technique du navire

| Nom du navire | Suvak |

|---|---|

| Numéro matricule auprès de Transports Canada | 808324 |

| Numéro de l’Organisation maritime internationale | 8710027 |

| Numéro d’immatriculation du navire auprès de Pêches et Océans Canada | 100646 |

| Pavillon | Canada |

| Port d’immatriculation | Iqaluit (Nunavut) |

| Type | Grand bateau de pêche |

| Jauge brute | 346,03 |

| Longueur | 28,53 m |

| Largeur | 7,77 m |

| Profondeur | 5,30 m |

| Année de construction | 1987 |

| Propulsion | 1 moteur diesel de 466 kW entraînant 1 hélice à pas variable |

| Équipage | 16 |

| Propriétaire enregistré et représentant autorisé | Masiliit Corporation |

| Compagnie de gestion | Arctic Fishery Alliance |

| Organisme reconnu | Lloyd’s Register |

1.2 Description du navire

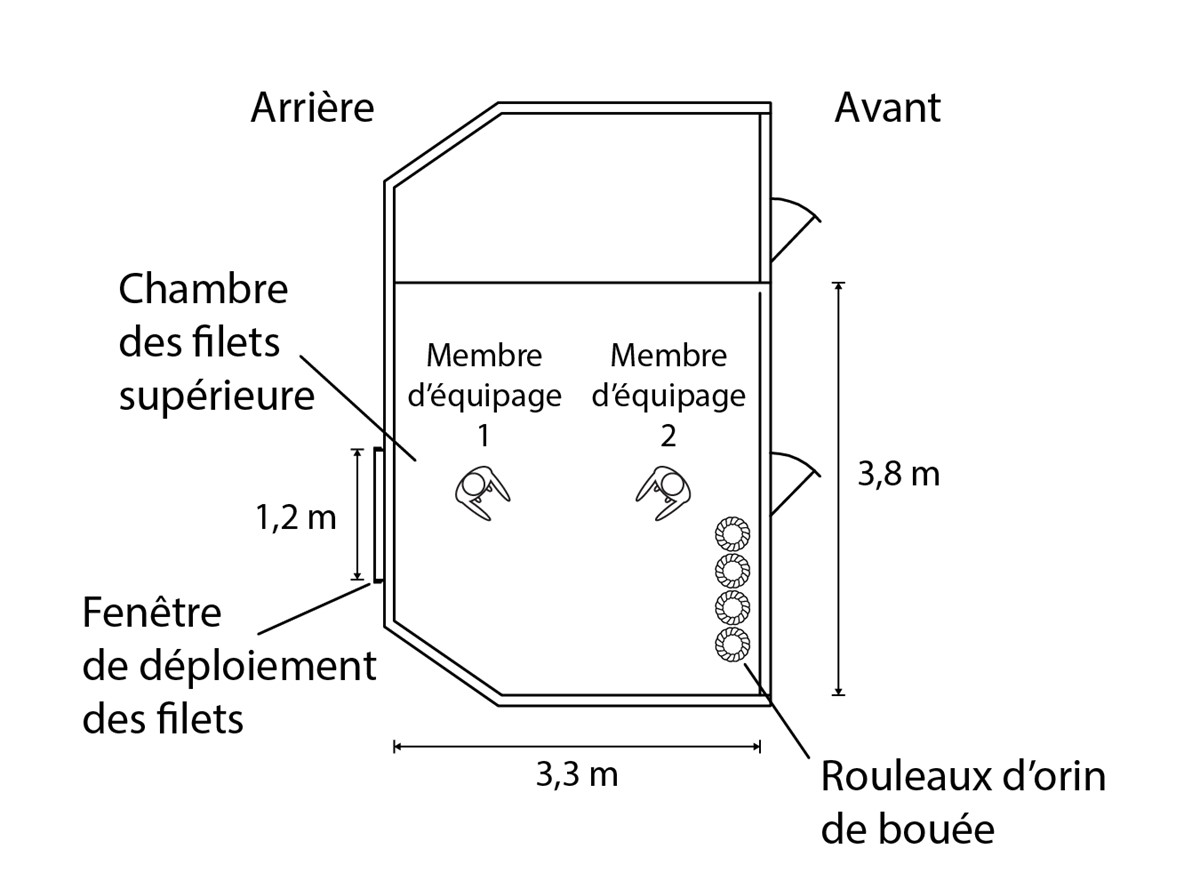

Le Suvak (figure 1) est un chalutier-usine réfrigéré en acier soudé, équipé pour la pêche au filet maillant du flétan du Groenland. Le navire possède 3 ponts : le pont inférieur, le pont principal et le pont-abri (figure 2). La cale à poisson et la salle des machines sont situées sur le pont inférieur. L’usine est située sur le pont principal et inclut une aire de transformation et des congélateurs à air pulsé. L’aire principale de pose des filets est aussi située sur le pont principal. La timonerie et la chambre des filets supérieure sont situées sur le pont-abri.

La timonerie est dotée d’équipement de navigation et de communication qui comprend des radiotéléphones à moyenne fréquence et à très haute fréquence avec appel sélectif numérique et des téléphones satellites. La console de navigation est située du côté tribord de la timonerie. Une embarcation pneumatique rigide utilisée comme bateau de sauvetage est située sur le pont-abri.

Le navire est équipé d’un système d’interphone avec des haut-parleurs qui permettent la communication bidirectionnelle à divers endroits dans le navire, dont un dans la chambre des filets supérieure. Le navire est également équipé d’un système de télévision en circuit fermé avec des caméras à divers endroits dans le navire. Une caméra se trouve dans la chambre des filets supérieure, mais elle ne fonctionnait pas au moment de l’événement.

1.3 Pose de filets maillants

Dans le navire, 2 aires sont utilisées pour la pose des filets maillants : l’aire principale de pose des filets et la chambre des filets supérieure. Les filets sont typiquement posés à partir de l’aire principale de pose des filets. Toutefois, lorsque le navire arrive sur les lieux de pêche et commence ses opérations ou lorsqu’il les quitte pour se rendre au port afin d’être déchargé, les filets sont également posés à partir de la chambre des filets supérieure afin d’augmenter la capacité de pose de filets. Cette capacité supplémentaire est nécessaire parce que, les jours de départ des lieux de pêche, il est courant que plusieurs filets soient posés. Les filets ne peuvent rester dans l’eau qu’un certain temps avant que le poisson ne commence à se détériorer. Lorsque le navire part à destination du port, plusieurs filets sont posés aussi près que possible du moment du départ afin que le poisson soit encore frais lorsque le navire reviendra les relever. Le jour de retour aux lieux de pêche, plusieurs filets sont à nouveau posés. Le reste des jours de pêche, l’équipage se charge typiquement de remonter, de transformer et de poser un seul filet à la fois à partir de l’aire principale de pose des filets.

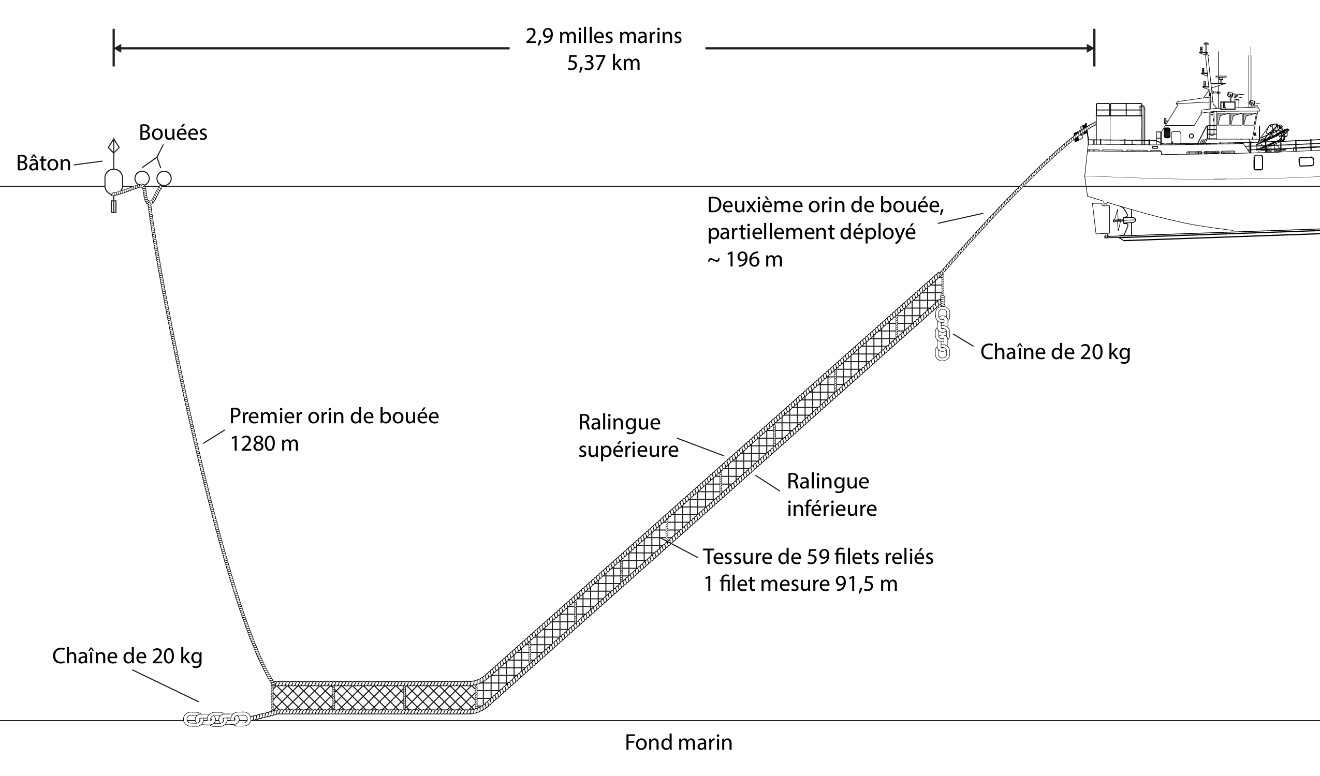

Le Suvak est exploité avec jusqu’à 10 tessures. Une tessure se compose de 50 à 80 filets reliés entre eux. Une ralingue supérieure longe le bord supérieur des filets, et une ralingue inférieure longe le bord inférieur des filets (figure 3). À chaque extrémité de la ralingue inférieure se trouvent des chaînes détachables pesant 20 kg chacune. Celles-ci ancrent le bord inférieur des filets au fond marin. Aux deux extrémités de la ralingue supérieure se trouve un orin de bouée d’une longueur de 1000 à 1500 m. L’orin de bouée est relié à un ensemble de bouées qui exercent une force ascendante sur la ralingue supérieure et empêchent le filet de s’effondrer sur lui-même. Selon l’état des glaces, un bâton peut également être attaché à l’orin de bouée. Le bâton est une perche munie d’un réflecteur radar qui marque les extrémités des filets.

Pendant la pose de filets à partir de la chambre des filets supérieure, il y a 2 membres d’équipage dans la chambre des filets supérieure et un autre membre d’équipage, généralement le premier officier, du côté tribord arrière du pont-abri. Le capitaine reste dans la timonerie et manœuvre le navire.

Lorsque le navire arrive sur les lieux où les filets doivent être posés, le capitaine réduit la vitesse du navire à 2,5 à 3 nœuds et utilise le système d’interphone pour indiquer à l’équipage de pose de commencer à poser les filets.

Pour commencer ce processus, le premier officier déploie les bouées dans l’eau. Les 2 membres d’équipage qui se trouvent dans la chambre des filets supérieure commencent alors à lancer l’orin de bouée dans l’eau. L’orin de bouée est arrimé dans la chambre des filets supérieure en rouleaux d’environ 200 m. L’un des membres d’équipage se tient près des rouleaux et en passe des sections à l’autre membre d’équipage, qui se tient près d’une fenêtre dans la cloison arrière de la chambre des filets supérieure et lance les sections de rouleau dans l’eau par la fenêtre (figure 4). La fenêtre mesure environ 0,9 m de haut sur 1,2 m de large (figure 5).

Lorsque l’équipage dans la chambre des filets supérieure arrive au bout du premier orin de bouée, le premier officier attache l’une des chaînes de 20 kg à la ralingue inférieure. Il jette ensuite la chaîne à l’eau et annonce à l’équipage dans la chambre des filets supérieure que la chaîne est larguée. Le capitaine augmente la vitesse du navire à 6,5 à 7 nœuds. Les 2 membres d’équipage quittent la chambre des filets supérieure, et le poids de la chaîne qui coule et le mouvement vers l’avant du navire tirent les filets dans l’eau.

Les 2 membres d’équipage attendent près de la chambre des filets supérieure pendant que les filets se déploient, ce qui prend habituellement entre 20 et 30 minutes, selon le nombre de filets dans la tessure. Pendant ce temps, les 2 membres d’équipage regardent périodiquement dans la chambre des filets supérieure pour vérifier le déploiement des filets, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’accrocs et de déterminer quand ils devront retourner à la chambre des filets supérieure.

Lorsqu’il reste environ 3 à 6 filets, les 2 membres d’équipage en informent le capitaine au moyen du système d’interphone. Le capitaine réduit à nouveau la vitesse du navire à 2,5 à 3 nœuds. Les 2 membres d’équipage retournent à la chambre des filets supérieure et la même procédure est alors effectuée à l’envers : la deuxième chaîne de 20 kg est attachée à la ralingue inférieure et les 2 membres d’équipage lancent ensuite à l’eau le deuxième orin de bouée avec les bouées attachées. Une fois la procédure terminée, l’équipage en informe le capitaine, qui note l’emplacement de la tessure dans le journal de pêche.

La procédure de pose des filets à bord du Suvak avait été mise au point pour garantir un déploiement rapide des engins de pêche et pour réduire la probabilité que les engins de pêche entrent en contact avec la glace pendant la pose. Au contact avec la glace, les engins de pêche peuvent s’emmêler ou se déplacer et être perdus ou endommagés.

1.4 Déroulement du voyage

Le 14 août 2021, le Suvak est parti de Sisimiut, au Groenland, avec un équipage de 16 personnes, pour un voyage de pêche de 2 semaines dans le détroit de DavisNote de bas de page 1. Il s’agissait du 6e voyage de pêche de 2 semaines du Suvak pour la saison 2021.

Le 25 août, 12 jours après le début du voyage, 2 membres d’équipage (membre d’équipage 1 et membre d’équipage 2) chargés de poser les filets ont commencé leur journée de travail peu après 5 h 30Note de bas de page 2. Ils ont travaillé toute la journée et dans la nuit à poser et à remonter des filets et à effectuer d’autres activités de pêche. Comme le navire allait bientôt quitter les lieux de pêche pour se rendre au port, les membres d’équipage travaillaient de longues heures afin d’effectuer toutes les activités de pêche. L’intention était que les membres d’équipage disposent d’une période de repos après le départ du navire. Le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 ont eu une pause de 1,75 heure entre leur réveil à 5 h 30 le 25 août et le moment de l’événement à 3 h 10 le 26 août.

À 2 h 50 le 26 août, le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 ont commencé à poser une tessure de 59 filets à partir de la chambre des filets supérieure. Il s’agissait de la dernière tessure qui devait être posée avant que le navire ne parte pour se rendre au port. Après le déploiement du premier orin de bouée et de la chaîne de 20 kg, le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 ont quitté la chambre des filets supérieure pendant environ 20 minutes; pendant ce temps, 56 filets ont été mis à l’eau. Lorsqu’il ne restait plus que 3 filets, ils en ont informé le capitaine au moyen du système d’interphone et le capitaine a réduit la vitesse du navire à 2,5 nœuds. Les 2 membres d’équipage sont alors rentrés dans la chambre des filets supérieure. L’un des membres d’équipage a passé l’extrémité de la ralingue inférieure par la fenêtre de la chambre des filets supérieure pour la remettre au premier officier, qui se tenait prêt sur le pont-abri. Le premier officier y a attaché une chaîne de 20 kg et l’a déployée pendant que le membre d’équipage 1 ramassait une section de rouleau du deuxième orin de bouée et la jetait à l’eau.

Le membre d’équipage 2 a ramassé une section de rouleau et l’a passée au membre d’équipage 1. Le membre d’équipage 1 lui a pris le rouleau et l’a jeté à l’eau. Lorsque le membre d’équipage 2 a ramassé la section de rouleau suivante, l’orin s’est resserré autour de son bras et il a été tiré vers la fenêtre de la chambre des filets supérieure. Le membre d’équipage 1 a tenté d’aider le membre d’équipage 2 en essayant de le tirer physiquement de la fenêtre pour l’empêcher de passer par-dessus bord.

De sa position sur le pont-abri, le premier officier a vu le membre d’équipage 2 apparaître à la fenêtre de la chambre des filets supérieure et a crié au capitaine que l’un des membres d’équipage était emmêlé dans l’orin de bouée. Le capitaine a mis le navire en marche arrière et a mis le pas à zéro. À ce moment-là, le membre d’équipage 2 a été tiré par la fenêtre de la chambre des filets supérieure et est tombé à l’eau. Le premier officier a crié que quelqu’un était passé par-dessus bord. Le capitaine s’est rendu à la chambre des filets supérieure, où le premier officier a confirmé qu’un membre d’équipage était passé par-dessus bord. Dans la chambre des filets supérieure, le membre d’équipage 1 tentait de tenir l’orin de bouée afin d’aider le membre d’équipage 2. Le capitaine lui a dit de lâcher l’orin de bouée, ce qu’il a fait. Le premier officier a jeté une bouée de sauvetage munie d’un feu à l’eau et a déployé davantage d’orin de bouée pour donner du mou.

Le capitaine est retourné à la timonerie, où il a fait virer le navire vers tribord pour commencer à faire demi-tour et retourner vers l’endroit où le membre d’équipage 2 était tombé à l’eau. Il a également utilisé le système d’interphone pour annoncer qu’il y avait une personne à la mer et a utilisé les projecteurs du navire pour faciliter la recherche du membre d’équipage 2 dans l’eau. Pendant que le navire tournait, on a observé que le membre d’équipage 2 avait fait surface près de la bouée de sauvetage, mais il était inconscient. Le membre d’équipage 2 a été repêché par l’ouverture de récupération des filets, sur le pont principal. Le capitaine et le premier officier ont pratiqué des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire sur le membre d’équipage 2 pendant 2,5 heures, mais il était toujours inconscient.

Vers 5 h, le Suvak a commencé à se diriger vers Qikiqtarjuaq (Nunavut) (figure 6). Vers 5 h 50, le capitaine a communiqué avec le gestionnaire du navire pour l’aviser de l’événement. Après avoir fait route pendant environ 17 heures, le Suvak est arrivé à Qikiqtarjuaq vers 22 h, après quoi la mort du membre d’équipage 2 a été constatée.

1.5 Certificats du navire

Le Suvak est un grand bateau de pêcheNote de bas de page 3 qui possédait les certificats et l’équipement exigés par la réglementation en vigueur. Le navire avait un certificat d’inspection pour des voyages illimités pour navires d’une jauge brute supérieure à 150. Comme le Suvak est un navire de pêche, il n’est pas assujetti à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, c.-à-d. qu’il s’agit d’un navire non visé par la Convention. Les inspections de certification, comme l’exige le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, étaient effectuées chaque année. Le Suvak a fait l’objet d’une délégation dans le cadre du Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO) de Transports Canada (TC), Lloyd’s Register étant l’organisme reconnu (OR) du navire.

1.6 Certificats, brevets et expérience des membres d’équipage

Le capitaine était titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, première classe. Il était capitaine de navires de pêche depuis 2005 et capitaine du Suvak depuis 2011.

Le premier officier était titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, première classe. Il était premier officier et capitaine de navires de pêche depuis 2002, et premier officier du Suvak depuis 2014. Depuis 2018, il lui arrivait aussi d’exercer les fonctions de capitaine de relève du Suvak.

Le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 travaillaient à bord du Suvak depuis 3 ans. Le membre d’équipage 1 était titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer sur la sécurité de base STCWNote de bas de page 4, et le membre d’équipage 2 était titulaire d’un certificat de formation de Sécurité des bâtiments canadiens.

1.7 Conditions environnementales

Au moment de l’événement, le vent soufflait du sud de 17 à 21 nœuds, et il y avait une houle du sud de 0,6 à 1 m. La température de l’air était de 3 °C et celle de l’eau de 3,4 °C. Le soleil s’est levé à 2 h 53 et s’est couché à 18 h 39, soit près de 16 heures de clarté.

1.8 Contexte opérationnel

Le Suvak est la propriété de Masiliit Corporation, qui a acheté le navire en 2010. La Masiliit Corporation est une filiale à part entière composée de 4 associations communautaires de chasseurs et de trappeurs du NunavutNote de bas de page 5. La Masiliit Corporation gère l’Arctic Fishery Alliance, qui est responsable des opérations sur le Suvak et sur un autre grand bateau de pêcheNote de bas de page 6. La gestion des opérations quotidiennes sur le Suvak est soutenue par le bureau administratif de l’Arctic Fishery Alliance à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le port d’immatriculation du Suvak est Iqaluit, mais dans la saison morte, le Suvak s’amarre au port de St. John’s.

Le Suvak est exploité par un équipage de 16 personnes, dont le capitaine, le premier officier, le superviseur de l’usine, une personne responsable du contrôle de la qualité, un observateur des pêches et 11 autres membres d’équipage. Un certain nombre de membres d’équipage exercent des fonctions liées à la fois aux opérations maritimes du navire (p. ex., navigation et vigie) et aux opérations de pêche (p. ex., aide pour poser et remonter les filets ou travail dans l’usine).

Le Suvak pêche le flétan du Groenland dans l’Atlantique Nord et l’océan ArctiqueNote de bas de page 7 environ de la mi-mai à la mi-novembre, mais la saison de pêche dépend largement de l’état des glaces. Lorsque l’état des glaces le permet, le Suvak est exploité sans arrêt pendant toute la saison de pêche selon un horaire de 12 à 14 jours. Normalement, le navire part de Sisimiut et pêche pendant 10 à 12 jours. Avant de rentrer au port, l’équipage effectue généralement un long quart de travail afin de poser 3 ou 4 tessures, de sorte que ces filets soient prêts à être remontés lorsque le navire revient sur les lieux de pêche. Ce dernier quart de travail de pose de filets commence généralement tôt le matin (vers 5 h) et se poursuit jusqu’aux premières heures le jour suivant.

Une fois que la dernière tessure a été posée, le navire se rend au port. Le navire prévoit son arrivée au port pour 7 h afin de décharger les prises. L’équipage a ensuite 1 nuit de permission à terre, à l’exception du capitaine, du premier officier et d’un membre d’équipage travaillant dans la salle des machines, qui restent à bord. Pendant qu’il est au port, le navire se réalimente également en carburant, en eau et en provisions. Le lendemain matin, le navire repart en mer avant midi.

Les changements à l’équipage ont lieu lorsque le navire est au port. En 2021, les changements d’équipage ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Puisque les changements d’équipage se faisaient au Groenland et que tous les membres d’équipage arrivaient par avion de différentes régions du Canada, les listes de changements d’équipage devaient être finalisées 10 jours à l’avance afin de respecter les protocoles du Groenland relatifs à la COVID-19. Il était donc difficile de procéder à des changements d’équipage moins de 10 jours à l’avance, et on a demandé à certains membres d’équipage de rester à bord du navire pour des quarts de travail supplémentaires lorsque des membres d’équipage de remplacement n’étaient pas disponibles, ce qu’ils ont accepté de faire.

1.9 Gestion des pêches au Nunavut

Au moment de l’événement, le Suvak pêchait dans les eaux du large du détroit de Davis, dans une zone adjacente au Nunavut. Les pêches maritimes commerciales hauturières au Nunavut sont gérées par Pêches et Océans Canada (MPO), en tenant particulièrement compte des conseils prodigués par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN). Plus précisément, le CGRFN conseille le MPO sur les décisions relatives à l’allocation des quotas de pêches hauturièresNote de bas de page 8. Le principal mécanisme utilisé par le CGRFN pour élaborer ses conseils sur l’allocation des quotas de pêches hauturières et les communiquer au MPO est la politique d’allocation du CGRFN. Le CGRFN dispose d’un comité consultatif sur les pêches qui lui fournit des conseils sur l’allocation des quotas. Le comité est composé de 6 membres nommés (2 du gouvernement du Nunavut, 2 de Nunavut Tunngavik Inc.Note de bas de page 9 et 2 du CGRFN).

Le CGRFN formule ses recommandations d’allocation des quotas à l’intention du MPO en utilisant un système de points qui contient à la fois des critères obligatoires et d’autres critères en fonction desquels les entreprises maritimes commerciales reçoivent une note. Ces demandeurs doivent satisfaire à tous les critères obligatoires et obtenir un minimum de 60 % pour les autres critères.

Les critères obligatoires concernent l’intendance responsable et exigent que les demandeurs se conforment à toutes les lois et politiques du MPO, aux exigences de TC en matière d’intendance environnementale applicables aux navires de pêche et à la Loi sur les espèces en péril. Si elles ne satisfont pas aux critères obligatoires, les entreprises peuvent ne pas être recommandées pour l’allocation d’un quota ou être retirées des activités de pêche.

Les autres critères englobent une série d’éléments liés à la bonne gouvernance des entreprises, à la propriété et au parrainage inuits, ainsi qu’au réinvestissement dans les communautés locales. Dans le cadre de ces autres critères, les entreprises maritimes commerciales reçoivent une note en fonction de leur viabilité économique et de leur rentabilité, ainsi qu’en fonction des cibles de rendement antérieures. Si une entreprise n’atteint pas plusieurs cibles de rendement, elle est plus susceptible de faire l’objet d’une réduction de quota.

Sur le Suvak, on cherchait à porter les prises le plus possible du quota afin de satisfaire aux critères de viabilité économique et de rentabilité et d’atteindre les cibles de rendement, et donc d’éviter une éventuelle réduction du quota.

Les demandeurs ne reçoivent pas de note liée à la conformité avec les règlements de TC relatifs à la sécurité des navires ou avec les règlements territoriaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, et il n’y a pas d’autres critères qui encouragent la prise en compte de la sécurité des navires ou de l’équipage dans les opérations des demandeurs.

1.10 Familiarisation, formation, procédures et exercices

En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), le représentant autorisé d’un navire est tenu d’élaborer des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence. Il doit également veiller à ce que l’équipage reçoive une formation en matière de sécuritéNote de bas de page 10. En vertu du Règlement sur le personnel maritime, les membres d’équipage doivent également recevoir une familiarisation et une formation sur la sécurité à bord, y compris une familiarisation avec le matériel de bord et les procédures d’exploitation propres au bâtimentNote de bas de page 11. Le capitaine est chargé de veiller à ce que les connaissances des membres d’équipage soient maintenues à jour et que les dossiers de formation soient conservés à bord. Étant donné que le Suvak est un grand bateau de pêche, son capitaine est également tenu d’effectuer des exercices en vertu du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcationNote de bas de page 12.

Le Suvak a un manuel de sécurité de l’équipage qui a été élaboré en 2013. Le manuel contient des consignes générales sur la familiarisation des membres d’équipage, les exercices, la sécurité au moment de poser et de remonter les filets, ainsi que les procédures de transformation du poisson, entre autres. Le manuel contient également une liste de contrôle pour la familiarisation de l’équipage, un formulaire de consignation des exercices et des listes de contrôle d’urgence pour les incendies, l’abandon du navire, une personne à la mer, le mauvais temps, la défaillance de l’appareil à gouverner ou du gouvernail, les collisions, les pannes de courant et les blessures graves ou la mort. Le manuel de sécurité de l’équipage était disponible sur la passerelle, mais n’était pas régulièrement consulté ou abordé avec l’équipage.

La familiarisation et la formation de l’équipage du Suvak se faisaient de façon informelle, le capitaine et d’autres membres d’équipage expérimentés utilisant une approche de mentorat pour démontrer comment les tâches étaient accomplies. Le capitaine et les membres d’équipage expérimentés supervisaient ensuite les membres d’équipage pendant l’exécution de ces tâches. Lorsque les membres d’équipage étaient compétents et répondaient aux attentes des superviseurs, on considérait que les membres d’équipage étaient capables d’exécuter la tâche de façon indépendante.

En ce qui concerne la procédure de pose des filets, les nouveaux membres d’équipage étaient formés par des membres d’équipage expérimentés et étaient supervisés pendant l’exécution de la tâche. La supervision était normalement assurée par le capitaine, qui utilisait la caméra située dans la chambre des filets supérieure pour surveiller les membres d’équipage qui y travaillaient. La procédure de pose des filets avait été élaborée par des membres d’équipage expérimentés et était communiquée verbalement aux nouveaux membres d’équipage. Il n’y avait pas de formation périodique sur la procédure de pose des filets, mais les membres d’équipage expérimentés donnaient verbalement de la rétroaction s’ils étaient témoins d’actions jugées dangereuses.

L’équipage du Suvak effectuait des exercices de personne à la mer, d’abandon du navire et d’incendie conformément aux exigences réglementaires. Lors d’un exercice de personne à la mer, l’équipage a simulé la récupération d’une personne déjà à l’eau. Personne ne devait réellement entrer dans l’eau dans le cadre de ces exercices. Le dernier exercice de personne à la mer avant l’événement avait eu lieu le 3 mai 2021.

1.11 Équipement de sauvetage et dispositifs d’alerte de détresse

Le Suvak était muni de l’équipement de sauvetage exigéNote de bas de page 13. Le navire disposait de 2 radeaux de sauvetage et d’une embarcation pneumatique qui servait de bateau de sauvetage. Le navire avait également à bord les gilets de sauvetage standardNote de bas de page 14, les combinaisons d’immersion, de l’équipement de signalisation et de l’équipement de communication en cas d’urgence.

1.11.1 Utilisation des vêtements de flottaison individuels

Le navire transportait des vêtements de flottaison individuels (VFI)Note de bas de page 15 approuvés par TC, et la compagnie avait une politique exigeant leur port lorsque l’on se trouvait sur un pont extérieur, ce qui comprenait la chambre des filets supérieure. Au moment de l’événement, les membres d’équipage dans la chambre des filets supérieure ne portaient pas de VFI. Les membres de l’équipage du Suvak ont signalé que les VFI disponibles sur le navire étaient encombrants et inconfortables à porter pendant le travail. De 2015 à 2020, le BST a été avisé de 14 événements où des pêcheurs sont entrés dans l’eau sans porter de VFINote de bas de page 16. Les pêcheurs ont indiqué ne pas porter de VFI en raison de leur inconfort, de leur caractère encombrant pendant le travailNote de bas de page 17 et de la perception qu’il n’est pas pratique ou normal de porter un VFINote de bas de page 18. Des modèles de VFI mieux adaptés aux opérations de pêche pourraient accroître le port des VFINote de bas de page 19.

Fait établi : Autre

Les membres d’équipage sont moins susceptibles de porter des VFI inconfortables et qui gênent le travail. Dans la plupart des cas, le port d’un VFI augmente la probabilité de survie au cas où un membre d’équipage passerait par-dessus bord.

1.12 Évaluation des risques et procédures d’exploitation

Le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), qui établit une norme internationale de gestion de la sécurité maritime, souligne la nécessité pour les compagnies d’évaluer tous les risques relevés pour les navires, le personnel et l’environnement et d’établir des mesures de protection appropriées. Il indique également qu’il est nécessaire d’améliorer continuellement les compétences du personnel à terre et à bord en matière de gestion de la sécurité, y compris la préparation aux situations d’urgence liées à la sécurité. La norme de gestion de la sécurité établie par le Code ISM peut être appliquée à des navires non visés par la Convention comme le Suvak, même s’ils ne sont pas soumis au Code.

Au moment d’élaborer une procédure d’exploitation en milieu de travail, il est essentiel de procéder à une évaluation complète des risques pour s’assurer que tous les dangers et les risques associés sont relevés et que des mécanismes de défense efficaces sont mis en œuvre. Il est important que l’évaluation des risques prenne en compte toutes les étapes de la procédure. L’évaluation des risques et la procédure doivent être consignées. Il est également important d’inclure toutes les personnes concernées dans l’évaluation des risques et dans l’élaboration de la procédure. Il peut s’agir de toute personne susceptible d’exécuter la procédure ou d’y participer, ou de toute personne ayant un intérêt direct dans la procédure, de la haute direction à terre aux membres d’équipage. La procédure doit préciser les exigences relatives à son déroulement sécuritaire, telles que le nombre minimum de personnes nécessaires à son exécution, l’équipement de protection individuelle requis, l’aptitude au travail (fatigue) et les fenêtres météorologiques appropriées. Une fois que la procédure a été élaborée et éprouvée, elle doit être examinée régulièrement pour s’assurer qu’elle reste d’actualité, pour recenser tout nouveau danger susceptible de survenir et pour les atténuer au besoin.

Le processus de gestion de la sécurité doit également inclure un mécanisme d’approbation destiné à faire en sorte que tous les risques recensés et les mécanismes de défense proposés soient approuvés au niveau approprié de la structure de gouvernance de l’organisation. On s’assure ainsi que les personnes aux niveaux appropriés de l’organisation sont conscientes des risques et des mécanismes de défense proposés.

Un autre outil visant l’exécution sécuritaire d’une procédure est l’évaluation préalable à l’emploi, aussi appelée la causerie de sécurité. Une brève réunion a ainsi lieu avec toutes les personnes concernées pour discuter de la procédure, des dangers et des risques en jeu, ainsi que des mécanismes de défense existants. La réunion offre la possibilité de recenser et d’atténuer tout nouveau danger. Si de nouveaux dangers sont recensés puis atténués, le travail peut se poursuivre. Cependant, si les nouveaux dangers ne peuvent pas être facilement atténués, le travail doit être suspendu jusqu’à ce que des mécanismes de défense puissent être mis en place.

1.12.1 Procédure de pose des filets

La procédure de pose des filets sur le Suvak n’était pas consignée et a été élaborée sans qu’une évaluation des risques soit consignée. La procédure exigeait que les membres d’équipage manipulent le bâton, les bouées, les chaînes, les orins de bouée et les extrémités des filets. La manipulation des engins de pêche crée un risque d’emmêlement.

Le risque d’emmêlement de l’équipage avec les engins de pêche était reconnu, et le mécanisme de défense mis en œuvre consistait à avertir les membres d’équipage de ne pas passer leur bras par le côté du rouleau où l’orin se déployait. De plus, le capitaine supervisait normalement les membres d’équipage dans la chambre des filets supérieure en utilisant la caméra lorsqu’elle fonctionnait.

Il existe diverses autres stratégies qui peuvent être utilisées pour atténuer les risques d’emmêlement. Par exemple, des couteaux ou d’autres dispositifs de coupe peuvent être placés à des endroits stratégiques autour du navire pour permettre de couper rapidement les orins. Les membres d’équipage peuvent également porter des couteaux sur eux. Des enrouleurs peuvent être mis en place pour réduire au minimum la nécessité pour les membres d’équipage de manipuler les engins de pêche. La vitesse du navire peut également être réduite davantage afin que les membres d’équipage dans la chambre des filets supérieure disposent de plus de temps pour lancer l’orin de bouée.

À bord du Suvak, il n’y avait pas de couteaux ou de dispositifs de coupe dans la chambre des filets supérieure au moment de l’événement, et les membres d’équipage n’avaient pas l’habitude de porter des couteaux. Il n’y avait aucune preuve d’un examen régulier de la procédure de pose des filets. Il n’y avait pas non plus de conditions d’exploitation définies pour la procédure ni de procédures d’urgence ou de formation pour réagir en cas d’emmêlement.

1.13 Fatigue

La fatigue liée au sommeil est largement répandue dans l’industrie de la pêche. Ce type de fatigue découle d’une insuffisance de sommeil de bonne qualité. Les adultes normaux en bonne santé ont besoin de 7 à 9 (avec une moyenne de 8) heures de sommeil consécutives chaque nuit pour se sentir bien reposés et être capables de rester vigilants toute la journéeNote de bas de page 20. Les personnes qui vivent ou travaillent dans le Nord ont tendance à dormir moins pendant les mois d’étéNote de bas de page 21.

Le niveau de fatigue d’une personne peut être mesuré sur un continuum qui va de l’état d’éveil à l’état de sommeil. Plus le niveau de fatigue d’une personne augmente le long de ce continuum, plus la probabilité d’une baisse de la performance humaine augmente. Lorsque le niveau de fatigue est excessif, presque tous les aspects de la performance humaine s’en voient réduits, y compris ceux associés à la vigilance, au temps de réaction et à la résolution de problèmes.

1.13.1 Vigilance

La vigilance est l’action de maintenir son attention et de rester attentif aux stimuli pendant une période prolongée, en portant une attention particulière aux stimuli qui indiquent un danger ou des difficultés possiblesNote de bas de page 22. La vigilance est affaiblie systématiquement par la fatigueNote de bas de page 23. C’est notamment le cas de la vigilance psychomotrice, où les personnes doivent répondre à un stimulus par une forme de mouvement corporelNote de bas de page 24. En l’absence de pauses fréquentes, la vigilance diminue avec le temps, à mesure que les ressources attentionnelles et de traitement de l’information diminuent et finissent par s’épuiserNote de bas de page 25.

1.13.2 Temps de réaction

Le temps de réaction d’une personne est déterminé par le temps qu’il lui faut pour percevoir un stimulus, traiter l’information associée à ce stimulus, choisir une ligne de conduite, puis exécuter cette ligne de conduite. De nombreux facteurs peuvent avoir un effet sur le temps de réaction. La fatigue, par exemple, peut entraîner une réduction du taux de traitement de l’information, qui a une incidence sur la vitesse à laquelle une personne peut recenser de l’information importante, la traiter et y réagirNote de bas de page 26. Normalement, les personnes fatiguées répondent aux stimuli plus lentement que les personnes alertes et ont des temps de réaction beaucoup plus longs, appelés « blocages »Note de bas de page 27Note de bas de page 28. Les blocages se produisent généralement chez les personnes alertes lorsqu’il faut prendre des décisions urgentes ou difficiles, comme dans les situations d’urgence, et ceux-ci peuvent être pires chez les personnes qui sont fatiguéesNote de bas de page 29.

1.13.3 Résolution de problèmes

La résolution de problèmes consiste à envisager différentes solutions possibles et à choisir celle qui convient le mieuxNote de bas de page 30. Cela exige du temps et une grande quantité de ressources cognitives. Or, dans une situation d’urgence, le temps est limité et une ligne de conduite doit être choisie rapidement. La fatigue peut réduire la capacité d’une personne à résoudre des problèmes. Au lieu de se montrer polyvalente face à une situation unique, une personne fatiguée peut répéter des réactions précédemment inefficaces (persévération). La persévération rend difficile pour une personne fatiguée de consacrer son attention à la conception et à l’essai d’une solution nouvelleNote de bas de page 31.

La fatigue peut également augmenter la prise de risques et réduire l’attentionNote de bas de page 32Note de bas de page 33Note de bas de page 34. En outre, en plus de nuire au fonctionnement cognitif, la fatigue réduit également la force musculaire maximale d’une personne au cours d’activités physiquesNote de bas de page 35.

1.13.4 Facteurs de risque liés à la fatigue

La fatigue peut découler d’un certain nombre de facteurs de risque. L’enquête a permis de déterminer que les perturbations aiguës du sommeil, les perturbations chroniques du sommeil, l’éveil continu et les perturbations des rythmes circadiens étaient des facteurs de risque liés à la fatigue dans cet événement.

1.13.4.1 Perturbations aiguës du sommeil

Les perturbations aiguës du sommeil sont des réductions de la qualité ou de la quantité de sommeil survenues dans les 72 heures précédentes. Une perturbation aiguë de la quantité de sommeil est normalement considérée comme notable si elle est d’au moins 30 minutes.

1.13.4.2 Perturbations chroniques du sommeil

Les perturbations chroniques du sommeil sont des réductions de la qualité ou de la quantité de sommeil qui se maintiennent pendant des périodes de plus de 72 heures. Ces perturbations peuvent être moins notables que les perturbations aiguës du sommeil. Des épisodes successifs de perte de sommeil – aussi peu que 15 minutes par nuit – peuvent s’accumuler et entraîner un déficit de sommeilNote de bas de page 36.

1.13.4.3 Éveil continu

L’éveil continu, ou l’éveil prolongé, est associé au fait de rester éveillé trop longtemps. Vingt-deux heures d’éveil continu constituent la limite au-delà de laquelle presque tous les aspects de la performance humaine déclinent en raison de la fatigue. Une étude a montré que 17 heures d’éveil entraînent une réduction des fonctions psychomotrices qui est équivalente à un taux d’alcoolémie de 0,05 %Note de bas de page 37. Les effets de l’éveil continu sont également influencés par le moment où cet état se produit, le niveau de fatigue étant plus élevé lorsque l’éveil continu a lieu la nuit plutôt que le jour.

1.13.4.4 Perturbations des rythmes circadiens

Les perturbations des rythmes circadiens font référence aux perturbations des cycles naturels d’éveil–sommeil chez l’humain. La propension au sommeil chez l’humain (l’inclination à dormir) suit les rythmes circadiens; elle augmente considérablement la nuit et modérément en milieu d’après-midiNote de bas de page 38. Un creux circadien se produit entre 22 h 30 et 4 h 30Note de bas de page 39, période pendant laquelle la température centrale du corps d’une personne baisse et où la performance globale et le fonctionnement cognitif sont à leur niveau le plus bas. Une baisse se produit également après le dîner vers 14 hNote de bas de page 40.

Chez l’humain, la performance optimale est atteinte lorsque les rythmes circadiens sont synchronisés entre eux et avec des signaux temporels externes. Une modification trop brusque du schéma veille–sommeil peut causer une désynchronisation des rythmes circadiens, ce qui peut entraîner des baisses de performance. Par exemple, la désynchronisation des rythmes circadiens peut entraîner une fatigue liée au sommeil, de la somnolence pendant le jour, une réduction des capacités cognitives et des fonctions psychomotrices, de l’anxiété, de la dépression, une humeur changeante, un malaise général, une réduction du bien-être, de la fatigue physique, de l’insomnie et d’autres troubles du sommeil, ainsi que des troubles gastro-intestinauxNote de bas de page 41. Contrairement à la croyance populaire, les personnes qui travaillent par quarts pendant de nombreuses années ne sont pas à l’abri de la désynchronisation des rythmes circadiens et de ses effetsNote de bas de page 42. Des horaires de quart irréguliers augmentent le risque de fatigue due à la désynchronisation des rythmes circadiens.

1.14 Fatigue chez l’équipage

À l’aide des données recueillies au cours de l’enquête, le BST a pu estimer les heures de sommeil du membre d’équipage 1 et du membre d’équipage 2, qui avaient le même horaire et travaillaient les mêmes heures. Le BST a supposé que lorsqu’il y avait 10 heures ou plus entre les périodes de travail, le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 dormaient 8 heures. Lorsque l’intervalle entre les périodes de travail ne permettait pas de dormir 8 heures, la durée du sommeil a été estimée en prévoyant 0,5 heure d’éveil après chaque quart de nuit et 1,5 heure d’éveil après les quarts de jour et de soir pour tenir compte des repas, de la douche et des autres activités personnelles.

L’estimation par le BST des heures de sommeil des membres d’équipage n’a pas tenu compte de la possibilité d’une perte de sommeil découlant du fait que les emménagements du Suvak n’étaient pas propices à un sommeil réparateur, ainsi que d’autres facteurs. Sur le Suvak, les cabines étaient partagées par au moins 2 membres d’équipage. La cabine partagée par le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 se trouvait à côté de la cuisine, où les autres membres d’équipage se réunissaient pour les repas et les pauses. La présence de hautes vagues et le bruit des moteurs perturbaient aussi parfois le sommeil de l’équipage.

1.14.1 Membre d’équipage 1 et membre d’équipage 2

Au moment de l’événement, le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 étaient à bord depuis 6 semaines. Ils s’étaient à l’origine joints au navire pour un quart de 2 semaines, mais on leur avait demandé de rester pour 2 quarts supplémentaires de 2 semaines, ce qu’ils avaient accepté de faire. Dans la soirée du 24 août et la matinée du 25 août, ils ont eu une période de repos de 6,5 à 7 heures. Ils ont ensuite commencé un quart occasionnant 21,5 heures de travail, avec une pause de 1,75 heure pendant laquelle ils n’ont pas fait de sieste. Au moment de l’événement, ils étaient éveillés depuis plus de 21 heures consécutives. D’après les données recueillies au cours de l’enquête, on a estimé que le membre d’équipage 1 et le membre d’équipage 2 étaient soumis aux facteurs de risque liés à la fatigue suivants :

- une perturbation aiguë du sommeil de 8,5 heures sur une période de 72 heures;

- une perturbation chronique du sommeil de 29,5 heures sur une période de 144 heures;

- un éveil continu totalisant 21,5 heures;

- une désynchronisation des rythmes circadiens causée par des changements fréquents de l’heure du début du sommeil. Ces changements dépassaient parfois 3 heures, sans que leurs rythmes circadiens aient le temps de s’adapter à ces changements;

- un creux des rythmes circadiens, étant donné que l’accident s’est produit à 3 h, heure qui correspond au creux des rythmes circadiens.

1.15 Gestion de la fatigue

Un plan de gestion de la fatigue constitue un moyen reconnu de gestion proactive de la fatigue. Il peut inclure la planification adéquate des heures de travail et de repos, une formation de sensibilisation à la fatigue ainsi que le recours à des stratégies de maintien de la vigilance et à des mécanismes de consignation de la fatigue pour surveiller les niveaux réels de fatigue opérationnelle.

Dans le secteur maritime, la fatigue est tributaire de l’intensité des activités, caractérisée par de longues heures de travail irrégulières sur des périodes prolongées, des périodes de sommeil courtes ou interrompues, une rotation rapide des quarts de travail, une lourde charge de travail et l’isolement social. L’application des règles concernant les périodes de travail sur les navires canadiens s’avère problématique. Dans le secteur maritime, l’éthique professionnelle, la pénurie de main-d’œuvre et les contraintes économiques peuvent également encourager les personnes à travailler même sous l’effet de la fatigue, si elles en ont l’obligation ou se sentent obligées de le faire. Il est donc plus difficile de reconnaître la fatigue comme un problème et de prendre les mesures appropriées.

Dans des rapports antérieurs du BST, la fatigue a été considérée comme un facteur contribuant aux accidents, et des pêcheurs ont confirmé que les facteurs de risque liés à la fatigue sont répandus dans l’industrie de la pêche commerciale. La présence de facteurs de risque liés à la fatigue démontre que la fatigue demeure un problème dans l’industrie de la pêche commerciale. Le BST a enquêté sur un autre événement, mettant en cause le navire de pêche Arctic Fox IINote de bas de page 43, où la fatigue avait été considérée comme un problème.

Il n’y a actuellement aucune exigence dans le Règlement sur le personnel maritime relative à une formation globale de sensibilisation à la fatigue ou aux plans de gestion de la fatigue, et le Suvak n’offrait ni l’un ni l’autre. Les horaires de travail et de repos de la plupart des membres d’équipage du Suvak, y compris le capitaine, étaient fondés sur les opérations de pêche. Ces horaires de travail et de repos étaient propices à la fatigue.

1.15.1 Heures de travail et de repos

En vertu du Règlement sur le personnel maritime, les capitaines de bâtiments de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 qui effectuent des voyages illimités, comme le Suvak lors du voyage à l’étude, doivent veiller à ce que les membres d’équipage travaillent au plus 14 heures par période de 24 heures, et au plus 72 heures par période de 7 jours. Les membres d’équipage doivent également bénéficier d’au moins 10 heures de repos par période de 24 heures et de 77 heures de repos par période de 7 jours. Les heures de repos ne peuvent pas être divisées en plus de 2 périodes, dont 1 d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre 2 périodes de repos consécutives ne peut pas dépasser 14 heuresNote de bas de page 44,Note de bas de page 45.

Le capitaine doit également veiller « à ce que les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des membres d’équipage, notamment ceux dont les tâches visent la sûreté de la navigation et le fonctionnement sécuritaire du bâtiment, soient pris en considération pour déterminer les heures de travail et de repos régulièresNote de bas de page 46 ». Le capitaine « conserve un registre des heures de travail et de repos quotidiennes pour chaque membre d’équipageNote de bas de page 47 ». Enfin, le capitaine doit afficher à bord du navire, dans un endroit bien en vue, un tableau précisant l’organisation du travail à bordNote de bas de page 48.

Le capitaine du Suvak n’avait pas reçu de formation sur la gestion de la fatigue. Le capitaine veillait à ce que, avant que le navire se rende au port, le premier officier et le membre d’équipage de la salle des machines bénéficient d’une période de repos afin de pouvoir être de quart pendant le voyage. De plus, pour encourager les membres d’équipage à ranger leurs appareils électroniques personnels et à dormir pendant les périodes de repos, le capitaine leur coupait parfois l’accès à Internet vers 22 h.

Afin d’augmenter la probabilité que le Suvak atteigne son quota, les horaires de travail et de repos de l’équipage étaient axés sur l’optimisation des opérations de pêche. Les heures de travail dépendaient en grande partie des activités de pêche (p. ex., remonter les filets à temps pour les sortir de l’eau afin de préserver la qualité des prises, poser les filets avant que le navire ne parte pour être déchargé afin qu’il y ait des prises à remonter au retour, et synchroniser la congélation à air pulsé du poisson). Le travail à bord se déroulait pendant la journée et parfois pendant une partie de la nuit. L’enquête a permis de déterminer que les heures de travail et de repos de l’équipage n’étaient pas consignées et que la fatigue était acceptée comme faisant partie du travail.

L’enquête a également permis de déterminer que l’on demandait aux membres d’équipage nunavummiuts et inuits qui étaient censés effectuer des quarts de 2 semaines de rester à bord du navire pendant des périodes prolongées en raison de l’effet des protocoles relatifs à la COVID-19 sur la disponibilité des membres d’équipage de remplacement. Comme le système d’attribution des quotas du CGRFN prévoyait des points pour encourager l’embauche de membres d’équipage nunavummiuts et inuits, on demandait à ces membres d’équipage de rester à bord au-delà des dates prévues des changements d’équipage. En l’absence d’une gestion appropriée de la fatigue, les quarts de travail prolongés augmentent le risque de fatigue.

1.16 Adaptation de la procédure de pose des filets

L’adaptation d’une procédure se produit lorsqu’un changement non officiel est apporté à une procédure existante. Les adaptations sont généralement effectuées parce qu’elles sont perçues comme améliorant l’efficacité. Elles sont également effectuées lorsque la procédure n’est pas pratique ou lorsque les membres d’équipage sont incapables de la suivre pour diverses raisons. Les procédures qui ne sont pas consignées sont plus susceptibles d’être adaptées, vu l’absence d’un processus d’approbation formel des changements, ce qui peut donner l’impression qu’il est acceptable pour les membres d’équipage de faire des adaptations. L’absence de formation et de familiarisation liées à une procédure peut accroître la probabilité d’adaptations, car l’importance du respect de la procédure peut ne pas être bien comprise ou renforcée. Plus longtemps les membres d’équipage appliquent une adaptation sans résultat négatif, plus ils ont confiance dans cette adaptation. Avec le temps, l’adaptation devient la norme et peut être transmise aux autres membres d’équipage. Toutefois, les adaptations peuvent miner les marges de sécurité.

Sur le Suvak, la procédure de pose des filets consistait à ce que 1 membre d’équipage ramasse des rouleaux d’orin de bouée et les passe à un second membre d’équipage, qui les jetait ensuite à l’eau par la fenêtre de la chambre des filets supérieure. Lorsque le premier orin de bouée était jeté à l’eau, la tension sur l’orin était minime, car seuls les bouées et l’orin déployé étaient dans l’eau. Cependant, lorsque le deuxième orin de bouée était jeté à l’eau, les filets et les chaînes de 20 kg avaient été déployés, et le poids de ces engins de pêche dans l’eau créait une force descendante sur l’orin de bouée. Les membres d’équipage devaient travailler rapidement et jeter suffisamment d’orin de bouée pour qu’il y ait du mou dans l’eau afin de garder une avance sur la force descendante exercée sur l’orin.

La procédure de pose des filets a été élaborée à l’origine par des personnes dont la stature permettait de ramasser des rouleaux de 35 à 45 m d’orin de bouée en utilisant seulement leurs 2 mains. D’un point de vue ergonomique, il est plus difficile de ramasser une telle longueur d’orin de bouée à 2 mains pour les personnes moins grandes que celles qui ont élaboré la procédure à l’origine. Le membre d’équipage 2 était plus petit; en ramassant le dernier rouleau avant l’événement, il a inséré son bras droit dans le rouleau afin de ramasser suffisamment d’orin de bouée pour maintenir la cadence requise (figure 7).

Par le passé, les membres d’équipage travaillant dans la chambre des filets supérieure avaient parfois adapté la procédure en insérant leur bras dans le rouleau afin de ramasser suffisamment d’orin de bouée pour maintenir la cadence requise. Chaque fois que les membres d’équipage assurant la supervision remarquaient cette adaptation, ils avertissaient verbalement les membres d’équipage.

1.17 Sécurité de la pêche

L’industrie de la pêche commerciale au Canada est complexe et diversifiée, et les conditions économiques et du marché, les problèmes de disponibilité d’équipage et les systèmes de réglementation influencent les décisions opérationnelles et la sécurité. En 2012, le BST a effectué un examen national complet des enjeux de sécurité dans l’industrie de la pêche et a publié l’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada (SII)Note de bas de page 49. La SII a relevé 10 questions importantes pour la sécurité qui sont interreliées, en plus de révéler une relation complexe et une interdépendance entre ces questions. Bien que la SII ne se soit pas penchée sur les grands bateaux de pêche, bon nombre des questions de sécurité relevées applicables aux petits bateaux de pêche s’appliquent également aux grands bateaux de pêche.

Parmi les 10 questions de sécurité relevées dans la SII, 5 ont été analysées et se sont avérées avoir joué un rôle dans l’événement à l’étude :

- Fatigue

- Pratiques de travail sécuritaires

- Formation

- Gestion des ressources halieutiques

- Surveillance réglementaire

La SII a également permis de déterminer que la sécurité des pêcheurs continuera d’être compromise jusqu’à ce que la relation complexe et l’interdépendance entre les questions de sécurité soient reconnues et abordées par la communauté des pêcheurs.

1.17.1 Dépistage de drogues et d’alcool après un événement

Il a été signalé pendant l’enquête qu’il y avait eu consommation de cannabis à bord du Suvak. La consommation de drogues et d’alcool à bord des navires de pêche est une source de préoccupation croissante pour les membres de l’industrie de la pêche. L’Arctic Fishery Alliance a une politique de tolérance zéro pour la consommation de drogues et d’alcool à bord. Les officiers du navire étaient chargés de faire respecter cette politique sur le Suvak. L’Arctic Fishery Alliance avait installé une caméra supplémentaire dans le coqueron avant du navire pour s’assurer que toutes les zones de travail du navire pouvaient être visualisées et ainsi dissuader la consommation de substances interdites.

La détection de la consommation de drogues et d’alcool à bord de navires peut être difficile parce que ces substances sont généralement consommées en privé et parce que, dans le cas des drogues en particulier, il existe différentes méthodes de consommation qui peuvent les rendre particulièrement difficiles à détecter (p. ex., les drogues comestibles).

Les lois canadiennes en vigueur n’exigent pas de dépistage systématique des drogues et de l’alcool après un accident ou un incident maritime. En l’absence de dépistage systématique, les enquêteurs sur les accidents peuvent ne disposer que de témoignages sur la consommation de drogues et d’alcool, qui peuvent être peu fiables.

Fait établi : Autre

Dans l’industrie maritime, le dépistage des drogues et de l’alcool n’est pas obligatoire pour les équipages canadiens après un événement, ce qui limite la capacité de déterminer si les drogues et l’alcool ont été un facteur dans un événement.

1.18 Surveillance réglementaire

1.18.1 Transports Canada

En tant que ministère fédéral responsable des transports, TC joue un rôle important de réglementation de la sécurité de la pêche commerciale. De plus, il fournit un cadre réglementaire national qui s’applique à de nombreux aspects des navires de pêcheNote de bas de page 50. Pour les questions de compétence fédérale, la santé et la sécurité au travail (SST) sont régies par le Code canadien du travail, partie II. Bien qu’Emploi et Développement social Canada soit responsable de l’application du Code canadien du travail, partie II, TC se voit déléguer la responsabilité d’appliquer et de faire respecter le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime qui s’y rapporteNote de bas de page 51.

Les territoires ont compétence sur les questions de propriété et de droits civils en vertu de leur loi habilitanteNote de bas de page 52,Note de bas de page 53,Note de bas de page 54. Ainsi, la SST à bord des navires de pêche, en tant que composante des relations de travail, relève de leur compétence. Même si le Suvak était immatriculé au Nunavut, était amarré à Terre-Neuve pendant la saison morte et traversait des frontières internationales pour décharger ses prises au Groenland, TC ne considérait pas que le Suvak était soumis à la réglementation fédérale en matière de SST, puisqu’il s’agissait d’un navire de pêche.

Le Suvak était inscrit au PDIO, un programme par lequel TC délègue aux OR le pouvoir d’effectuer les inspections requises en vertu de l’article 16 de la LMMC 2001 et de délivrer certains documents maritimes canadiens aux navires inscrits au programme. De nombreux autres États du pavillon ont des programmes similaires. Le PDIO est obligatoire pour tous les navires canadiens d’une longueur de 24 m ou plus.

En tant que grand bateau de pêche délégué, le Suvak devait subir des inspections annuelles menées par l’OR pour vérifier la conformité avec la LMMC 2001 et ses règlements connexes. Ces inspections consistent généralement à vérifier les documents du navire, la coque et les machines, l’équipement de sauvetage et de lutte contre les incendies et les certificats et brevets de l’équipage. Le Suvak a fait l’objet d’inspections annuelles par l’OR, conformément aux exigences. Lors de la dernière inspection effectuée avant l’événement, le 3 mai 2021, l’OR n’a relevé aucune lacune.

Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail en milieu maritime et le Règlement sur le personnel maritime sont exclus du PDIONote de bas de page 55, ce qui signifie que les OR ne vérifient pas la conformité avec ces règlements.

1.18.2 Santé et sécurité au travail sur les navires de pêche au Nunavut

Les règlements sur la SST provinciaux et territoriaux varient d’un bout à l’autre du pays. Le Suvak était immatriculé au Nunavut et bénéficiait d’une assurance contre les accidents du travail auprès de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (CSTIT), l’organisme chargé d’appliquer la Loi sur la sécurité et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail du Nunavut. La CSTIT a des inspecteurs de la SST qui effectuent des inspections dans en milieux de travail du Nord pour s’assurer que les lois sur la sécurité au travail du Nunavut sont respectées.

La CSTIT assurait l’équipage à bord du Suvak, mais estimait que les activités des grands bateaux de pêche comme le Suvak, qui pêchent au large des côtes du Nunavut, relevaient de la compétence de TC. Par conséquent, la CSTIT n’avait effectué aucune inspection de SST sur le navire. Il en allait de même pour les 9 autres navires de pêche immatriculés au Nunavut.

L’enquête a révélé des situations similaires dans les autres territoires canadiens. La CSTIT est également l’organisme responsable de la santé et sécurité au travail dans les Territoires du Nord-Ouest. On compte 24 navires de pêche immatriculés dans les Territoires du Nord-Ouest. Comme au Nunavut, la CSTIT estime que les navires de pêche relèvent de la compétence de TC et n’effectue pas d’inspections de SST sur ces navires. Au Yukon, l’organisme responsable de la santé et sécurité au travail est la Commission de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs – Yukon (CSIT). On compte 4 navires de pêche immatriculés au Yukon. Comme la CSTIT, la CSIT n’effectue pas d’inspections de SST sur les navires de pêche immatriculés au Yukon.

1.19 Événements similaires

Entre 1999 et 2021, on a avisé le BST de 81 morts dus à des personnes tombées par-dessus bord de navires de pêche. Depuis 2011, le BST a également reçu des signalements de 6 événements où des membres d’équipage sont passés par-dessus bord à la suite d’un emmêlement dans un engin de pêche (annexe A). Le BST a publié des rapports d’enquête sur 2 de ces événements, concernant les bateaux de pêche Cock-a-Wit Lady et Diane Louise.

1.20 Recommandations actives

1.20.1 Fatigue

À la suite d’un événement survenu le 13 octobre 2016, au cours duquel le remorqueur Nathan E. Stewart et le chaland-citerne DBL 55 se sont échoués après que l’officier de quart à la passerelle, qui était fatigué, s’est endormi, le Bureau a formulé 2 recommandations liées à la fatigue. Dans la première recommandation, le Bureau a recommandé que

le ministère des Transports exige que les officiers de quart dont les périodes de travail et de repos sont régies par le Règlement sur le personnel maritime participent à un cours pratique sur la fatigue et une formation en sensibilisation pour les aider à reconnaître et à atténuer les risques de fatigue.

Recommandation M18-01 du BST

Dans sa deuxième recommandation, le Bureau a recommandé que

le ministère des Transports oblige les exploitants de navires qui emploient des officiers de quart dont les périodes de travail et de repos sont régies par le Règlement sur le personnel maritime à mettre en œuvre un programme de gestion de la fatigue complet et adapté à leurs activités, et ce, pour réduire les risques de fatigue.

Recommandation M18-02 du BST

En réponse à ces recommandations, TC a mis en œuvre un plan d’action quinquennal sur la fatigue pour lutter contre la fatigue chez les marins. TC a également proposé des modifications au Règlement sur le personnel maritime qui exigeraient une formation sur la gestion de la fatigue pour les gens de mer souhaitant obtenir certains certificats STCW. Toutefois, la publication du Règlement sur le personnel maritime a connu un certain nombre de retards. De plus, le Bureau note que la réponse de décembre 2022 de TC ne propose pas de nouvelle approche pour les plans de gestion de la fatigue. Il semble donc que cette formation soit toujours destinée aux capitaines et aux membres d’équipage; cependant, ces personnes n’établissent pas les niveaux d’équipage et les horaires de navire et, par conséquent, elles pourraient ne pas être en mesure d’appliquer la formation qu’elles reçoivent. Le Bureau continue de souligner que la formation ne remplace pas un plan de gestion de la fatigue établi par le propriétaire d’un navire.

Il a été estimé que la réponse de TC à la recommandation M18-01 dénotait une intention satisfaisanteNote de bas de page 56. Il a été estimé que la réponse de TC à la recommandation M18-02 dénotait une attention non satisfaisanteNote de bas de page 57.

Compte tenu de l’importance de l’officier de quart pour la sécurité de la navigation des navires dans cet événement en 2016, les deux recommandations visaient les officiers de quart. Toutefois, comme l’a démontré l’événement survenu sur le Suvak, il est nécessaire de veiller à ce que la gestion efficace de la fatigue s’étende à tous les membres d’équipage afin que ces derniers soient bien reposés et ainsi prévenir les accidents liés à la fatigue.

1.20.2 Sécurité au travail à bord des navires de pêche

À la suite d’un événement survenu le 8 octobre 1996, au cours duquel un matelot de pont du bateau de pêche S.S. Brothers a été grièvement blessé au cours d’opérations de pêche, le Bureau a formulé 2 recommandations concernant les lois provinciales sur la sécurité au travail. Dans la première recommandation, le Bureau a recommandé que

le ministère des Transports, de concert avec les administrations provinciales compétentes, entreprenne un examen des règlements de sécurité qui sont appliqués par les deux paliers de gouvernement dans l’espoir de s’assurer que les dispositions réglementaires touchant la sécurité au travail à bord des bateaux de pêche et la sécurité générale des opérations sont harmonisées et appliquées de façon à atteindre les objectifs visés.

Recommandation M99-01 du BST

En réponse à cette recommandation, TC a organisé une série de réunions avec les provinces et les territoires sur cette question afin de clarifier les rôles et obligations respectifs. En 2000, TC avait rencontré l’ensemble des provinces et des territoires.

À la suite de la recommandation M99-01, la Worker’s Compensation Board de la Colombie-Britannique a conclu avec TC un protocole d’entente qui clarifiait leurs rôles, responsabilités et obligations respectifs. Aucun autre protocole d’entente n’a été négocié entre TC et les autres provinces et territoires.

En 2004, étant donné que TC avait coordonné des réunions avec les provinces et les territoires pour les sensibiliser à la SST, il a été estimé que la réponse à cette recommandation dénotait une attention entièrement satisfaisante, et le dossier a été fermé. Le BST note que, même lorsque la réponse à une recommandation est jugée entièrement satisfaisante, un risque résiduel peut persister.

Dans sa deuxième recommandation, le Bureau a recommandé que

les provinces révisent leur réglementation sur la sécurité au travail pour que les personnes concernées aient plus de facilité à la comprendre, dans l’espoir de s’assurer que les mécanismes de mise en application ainsi que les règlements soient complémentaires.

Recommandation M99-02 du BST

Chacune des provinces a répondu individuellement à cette recommandation. En date d’août 2023, toutes les provinces avaient pris des mesures pour corriger la lacune de sécurité décrite dans la recommandation, et il a été estimé que leurs réponses dénotaient une attention entièrement satisfaisanteNote de bas de page 58. Suite à la présente enquête, le Bureau fait observer qu’il reste un risque résiduel pour les territoires canadiens, dont les lois régissant le milieu de travail n’ont pas été examinées.

1.21 Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance du BST énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr.

La sécurité de la pêche commerciale figure sur la Liste de surveillance 2022. Le Bureau a inscrit cet enjeu sur la Liste de surveillance en 2010. Chaque année, les mêmes lacunes de sécurité à bord des navires de pêche continuent de mettre en péril la vie de milliers de pêcheurs canadiens et les moyens de subsistance de leurs familles et de leurs collectivités. Cet événement démontre le besoin continu consistant à assurer une surveillance réglementaire coordonnée, d’avoir en place des plans de gestion de la fatigue et d’avoir recours à une gestion efficace de la sécurité.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la sécurité de la pêche commerciale demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’indices qu’une saine culture de sécurité s’est établie à l’échelle de l’industrie et dans les communautés de pêcheurs partout au pays, notamment :

|

La gestion de la fatigue dans le transport ferroviaire, maritime et aérien figure sur la Liste de surveillance 2022. Comme l’événement à l’étude le démontre, certaines compagnies maritimes ne gèrent pas efficacement le risque de fatigue dans leurs opérations, et bon nombre d’entre elles ne sont pas tenues d’avoir des plans de gestion de la fatigue. Le problème persistera jusqu’à ce que les propriétaires de navires soient tenus d’avoir des plans de gestion de la fatigue et que les marins reçoivent une formation sur la fatigue.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la gestion de la fatigue dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que

|

La surveillance réglementaire figure sur la Liste de surveillance 2022. Dans cet événement, les inspections effectuées par l’OR n’ont pas permis de déterminer que le navire ne respectait pas les heures minimales de travail et de repos prévues par le Règlement sur le personnel maritime. De plus, l’enquête a révélé qu’en raison d’un écart de compétence entre TC et le Nunavut, aucune surveillance de la SST n’est exercée sur les navires de pêche au Nunavut.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la surveillance réglementaire dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que TC assure une plus grande surveillance du processus d’inspection des navires commerciaux en démontrant que sa supervision et sa surveillance sont efficaces pour veiller à ce que les représentants autorisés et les organismes reconnus s’assurent que les navires respectent les exigences réglementaires, et que TC démontre une augmentation de la surveillance proactive. |

2.0 Analyse

L’un des membres d’équipage du Suvak a été tiré par-dessus bord après s’être emmêlé dans l’orin de bouée alors qu’il posait des filets maillants. L’analyse portera sur la fatigue, l’adaptation des procédures, la gestion des risques, la politique d’allocation des pêches et la surveillance réglementaire.

2.1 Évolution de la situation d’emmêlement

Sur le Suvak, lorsque le deuxième orin de bouée est déployé dans l’eau, les engins de pêche immergés, combinés au fait que le navire avance à une vitesse de 2,5 à 3 nœuds, exercent une force descendante sur l’orin de bouée, qui peut entraîner une tension sur l’orin et un risque d’emmêlement pour les membres d’équipage. Ce même risque n’existe pas lorsque le premier orin de bouée est déployé, car le poids qui exerce une force descendante sur l’orin est minime. L’équipage doit effectuer un travail physique rapide pour s’assurer qu’il y a suffisamment de mou sur l’orin de bouée dans l’eau pour garder une avance sur la force descendante exercée par les engins de pêche immergés. Le principal mécanisme de défense contre l’emmêlement repose sur la vigilance des membres d’équipage quant à la technique et à la vitesse utilisées pour passer les rouleaux d’orin de bouée.

La fatigue liée au sommeil peut réduire les capacités cognitives d’une personne, notamment sa capacité à rester vigilante face aux risques, et nuire à sa performance globale. Au moment de l’événement, les 2 membres d’équipage qui posaient les filets à partir de la chambre des filets supérieure étaient fatigués. L’enquête a permis de déterminer que les 2 membres d’équipage présentaient 4 facteurs de risque de fatigue (éveil continu, perturbation aiguë du sommeil, perturbation chronique du sommeil et perturbations des rythmes circadiens). Ils travaillaient depuis 6 semaines, au lieu des 2 semaines habituelles, parce qu’il n’y avait pas de membres d’équipage de remplacement disponibles pour les relever de leur travail. Au cours de ces 6 semaines, ils avaient travaillé de longues heures et leurs périodes de travail et de repos avaient varié; leur heure du début du sommeil changeait fréquemment, parfois de plus de 3 heures. Lorsque l’événement s’est produit à 3 h 10, les 2 membres d’équipage étaient éveillés depuis plus de 21 heures et travaillaient pendant le creux circadien, c’est-à-dire au moment où la performance globale et le fonctionnement cognitif d’une personne sont à leur niveau le plus bas.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Les 2 membres d’équipage qui posaient les filets sur le Suvak étaient atteints d’une fatigue liée au sommeil découlant d’une combinaison de perturbations aiguës et chroniques du sommeil, d’éveil continu et de perturbations des rythmes circadiens, ce qui a réduit leurs capacités cognitives, notamment leur capacité à rester vigilants face aux risques.

Alors que l’équipage dans la chambre des filets supérieure déployait le deuxième orin de bouée, le membre d’équipage 2 a ramassé une section de rouleau pour la passer au membre d’équipage 1. Lorsqu’il a ramassé la section de rouleau, il a inséré son bras droit à l’intérieur du rouleau pour en soulever une plus grande partie. Comme le membre d’équipage 2 était fatigué, sa capacité à rester vigilant pour prévenir l’emmêlement a été compromise, et il lui a probablement été plus difficile de maintenir la cadence nécessaire pour garder une avance sur la force descendante exercée sur l’orin de bouée. La fatigue musculaire découlant d’une longue période de travail a probablement aussi augmenté la difficulté de ramasser une quantité suffisante de rouleau pour maintenir la cadence. Le membre d’équipage 2 étant de plus petite stature, il lui aurait été plus difficile de ramasser de grandes sections de rouleau en utilisant uniquement ses mains, ce qui lui laissait peu d’options : ramasser une plus petite longueur d’orin en utilisant ses deux mains et possiblement ralentir la cadence, ou utiliser son bras comme support et maintenir la cadence. Lorsque le membre d’équipage 2 a inséré son bras dans le rouleau pour en soulever une plus grande partie, l’orin de bouée s’est rapidement resserré autour de son bras et il s’est emmêlé sans pouvoir se libérer.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Le membre d’équipage 2, d’une stature physique plus petite, a adapté la procédure de ramassage des rouleaux d’orin de bouée pour maintenir la cadence. Combinée à la fatigue mentale et physique, cette adaptation a entraîné l’emmêlement de son bras dans l’orin de bouée, ce qui a provoqué son passage par-dessus bord, causant sa mort.

2.2 Gestion de la fatigue

Vu les nombreuses diminutions de la performance qui se produisent lorsqu’une personne est fatiguée, il est essentiel que les organisations gèrent efficacement la fatigue. L’une des façons d’y parvenir est de mettre en œuvre des plans de gestion de la fatigue et de la formation de sensibilisation à la fatigue pour s’assurer que les employeurs et les employés comprennent comment atténuer la fatigue en milieu de travail et en faire une priorité.

Au moment de l’événement, l’Arctic Fishery Alliance n’avait pas de plan de gestion de la fatigue, et aucun règlement ne l’y obligeait. L’établissement des horaires de l’équipage était laissé au capitaine, qui n’avait reçu aucune formation sur la gestion de la fatigue, et les horaires de travail et de repos des membres d’équipage étaient largement dictées par les opérations de pêche. L’accent était mis sur l’optimisation des opérations de pêche pour atteindre les cibles de rendement liées à la viabilité économique et à la rentabilité afin d’éviter la possibilité que le quota du navire soit réduit ou ne soit pas renouvelé. Cependant, les opérations de pêche ont ainsi été privilégiées au détriment de la gestion de la fatigue, et les membres d’équipage ont travaillé de longues heures selon des horaires variés, ce qui les exposait au risque de ne pas être suffisamment reposés pour accomplir leurs tâches de façon sécuritaire.

La question de la gestion inadéquate de la fatigue n’est pas une particularité du Suvak. La Liste de surveillance 2022 du BST a établi qu’il n’y a actuellement aucune exigence obligatoire dans le Règlement sur le personnel maritime à fournir de la formation complète de sensibilisation à la fatigue ou à mettre en place des plans de gestion de la fatigue. Compte tenu des longues heures de travail et de l’effort physique et mental élevé qu’exige la pêche commerciale, il importe de faire mieux connaître les risques de fatigue et les stratégies efficaces pour les atténuer.

Fait établi quant aux risques

Si les exploitants maritimes ne sont pas tenus de mettre en œuvre des plans de gestion de la fatigue, il existe un risque continu que les membres d’équipage travaillent en étant fatigués, ce qui augmente le risque d’accident.

2.3 Gestion de la sécurité

Pour assurer la sécurité de l’équipage, du navire et de l’environnement, il est impératif que les organismes de réglementation et les exploitants reconnaissent la nature critique de la gestion de la sécurité et prennent des mesures pour s’assurer qu’elle est mise en œuvre efficacement à tous les niveaux d’une organisation.